Où l’on risque les foudres de l’animalus cinephilo-technophilis en exécutant une apologie d’Interstellar

Il nous faut de l’exercice. Or un objet exerce en attendant de réfléchir au nécessaire, et entretient les disputes comme si l’affaire était d’importance. Cet objet, occasion d’une lutte sans merci entres les esprits nus, c’est l’art. Les cons s’y fâchent, les Latins s’y amusent, les Allemands s’y éduquaient. Tout me va. Voilà pourquoi, par pur plaisir de la dispute (davantage que par volonté de vous révéler les beautés cachées du monde et de l’esprit humain)[1], je vous invite à causer un peu d’Intersellar, de Christopher Nolan.

Il nous faut de l’exercice. Or un objet exerce en attendant de réfléchir au nécessaire, et entretient les disputes comme si l’affaire était d’importance. Cet objet, occasion d’une lutte sans merci entres les esprits nus, c’est l’art. Les cons s’y fâchent, les Latins s’y amusent, les Allemands s’y éduquaient. Tout me va. Voilà pourquoi, par pur plaisir de la dispute (davantage que par volonté de vous révéler les beautés cachées du monde et de l’esprit humain)[1], je vous invite à causer un peu d’Intersellar, de Christopher Nolan.

I Deux petites difficultés pour causer cinéma : les contemplatifs et les cinéphiles

Tout d’abord les contemplatifs ; leur spécialité consiste à oublier l’auteur. Ils s’émerveilleraient d’une montre en se demandant si sa présence parmi nous est l’effet du hasard ou celui des causes finales, divines ou naturelles. Ensuite ils nous livreraient leurs analyses expertes. Imaginer un horloger au moins aussi malin qu’eux-mêmes leur déplairait. C’est l’inverse de la Nouvelle Vague louant un Lubitsch à peine conscient, paraît-il, d’être un artiste. Les jeunes cinéastes cherchaient de grands aînés, les contemplatifs évoquent la complexité des chaînes de production, le producteur, le réalisateur ou le scénariste. Peut-être invoquent-ils parfois la-mort-de-l’auteur. [2]

A rebours de la contemplation, le curieux cherche à retrouver le propos du réalisateur, s’imaginant que le sens d’un film puisse ne pas être tout à faire invisible à son producteur-réalisateur-scénariste. Pourquoi parler alors ? D’une part pour expliquer, car tout le monde ne voit pas tout – parfois l’auteur non plus, par un manque de recul propre à ceux qui préfèrent les idées esthétiques aux discours scolaires. D’autre part pour le plaisir, de jouer à retrouver le propos, et la façon dont l’auteur réussit à passer d’une idée (vague et générale) à sa réalisation sensible. Les deux démarches ne s’excluent pas vraiment, mais je préfère la seconde, notamment pour les films plutôt réfléchis de Christopher Nolan.

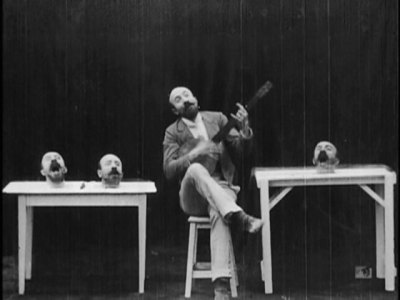

C’est alors que surgissent les cinéphiles : le cinéma doit être du cinéma ! Ni roman à thèse, ni tableau. Un montage trop lourd est une faute, un personnage qui commente est une erreur (même quand les temps fourmillent de commentateurs). Pourtant Aristote (Poétique) et moi-même apprécions le scénario, et le plaisir pris aux intrigues et à leur mise en scène. Plus on nous explique, plus nous comprenons, plus nous sommes contents (et plus nous expliquons). C’est pourquoi nous n’avons aucun problème avec le cinéma que certains nomment pompeusement le « théâtre filmé ».

C’est alors que surgissent les cinéphiles : le cinéma doit être du cinéma ! Ni roman à thèse, ni tableau. Un montage trop lourd est une faute, un personnage qui commente est une erreur (même quand les temps fourmillent de commentateurs). Pourtant Aristote (Poétique) et moi-même apprécions le scénario, et le plaisir pris aux intrigues et à leur mise en scène. Plus on nous explique, plus nous comprenons, plus nous sommes contents (et plus nous expliquons). C’est pourquoi nous n’avons aucun problème avec le cinéma que certains nomment pompeusement le « théâtre filmé ».

Il est évitent que la beauté plaît, que les images comptent, pour elle-même, comme pour le sens qu’elle apporte à l’intrigue (qui peut ne pas aimer Barry Lyndon ?), mais pourquoi en faire un impératif ? L’esthétique n’est pas la morale. Bref, on dirait du snobisme, voire du fascisme. Voilà, la cinéphilie, c’est le nazisme.

Toutefois le cinéphile s’avère souvent un historien amateur et observateur un peu fin ; si bien que le terreau de ses excès pourrait être celui de quelques qualités, et la paille dans son œil m’indiquer les poutres dans le mien. La cinéphilie est peut- être une tournure d’esprit, et je regrette même de l’avoir traitée de fasciste. N’empêche, j’attends le jour où l’un deux m’assènera, le plus sérieusement du monde, que M’enfin, le cinéma ce n’est pas de la bédé en mouvement, qu’il n’y a rien de plus sot qu’un montage sans musique. Ce sera rigolo.

II Appréciation d’Interstellar en quatre temps (réservée à qui a vu le film)

Christopher Nolan pourrait être un nouveau Rabelais. Pour l’un comme pour l’autre, la science seule ne suffit pas ; il faut la guider, et lui adjoindre d’autres principes. Car la science ne sait ni aimer l’homme, ni s’aimer elle-même. [3] Les Humanistes mettaient en avant l’éducation et la religion ; Nolan met en scène la gravité et l’amour. Remplacez l’incommensurable Pantagruel et son compagnon Panurge par l’espace et les robots, transformez Gargantua en un trou noir, et la parenté est faite ![4]

Christopher Nolan pourrait être un nouveau Rabelais. Pour l’un comme pour l’autre, la science seule ne suffit pas ; il faut la guider, et lui adjoindre d’autres principes. Car la science ne sait ni aimer l’homme, ni s’aimer elle-même. [3] Les Humanistes mettaient en avant l’éducation et la religion ; Nolan met en scène la gravité et l’amour. Remplacez l’incommensurable Pantagruel et son compagnon Panurge par l’espace et les robots, transformez Gargantua en un trou noir, et la parenté est faite ![4]

« Mais par ce que selon le sage Salomon, Sapience nentre point en ame malivole, et science sans conscience nest que ruyne de lame. Il te convient servir, aymer, et craindre dieu et en luy mettre toutes tes pensees, et tout ton espoir : et par foy formee de charitee estre a luy adioinct, en sorte que iamais nen soys desempare par peche, ayes suspectz les abuz du monde et ne metz point ton cueur a vanite : car ceste vie est transitoire : mais la parolle de Dieu demeure eternelle. Soys serviable a tous tes prochains, et les ayme comme toymesmes. » [5 ]

François Rabelais, projet de scénario

1. La science sans âme et sans amour

Cette science sans amour est le méchant de l’histoire. Elle compte deux avatars, les personnages campés par Michael Caine et Matt Damon (j’utilise dorénavant uniquement les noms des acteurs, et en appelle à André Bazin), deux scientifiques persuadés que la science est la clef de toute choses, et qu’elle se limite à la physique et la biologie. Ils développent alors une morale idoine, pseudo-morale centrée sur l’égoïsme mal compris, et quelques connaissances scientifiques. Il s’agit d’un excès contemporain auquel se livrent des esprits brillants, bâtisseurs de fabuleux palais de cohérence, abusant de concepts comme celui de gène égoïste. Ils sont partout, et ici même Oscar Gnouros s’est déjà laissé tenter (à propos des gros seins). Tel est le danger, tel sont les imposteurs.

Il n’est plus possible de dénoncer l’arrogance de ces tristes personnages en la faisant contraster avec leur état débile ou leurs habits trop négligés, comme Erasme s’y amuse dans l’Eloge de la folie. Au contraire, ces contemporains maîtrisent apparence et séduction ; leur orgueil a changé, et Nolan de nous les montrer : intelligents mais égoïstes, étroits mais grandiloquents.

Ainsi Matt Damon justifie-t-il ses actions par une darwinisme devenu un outil de pseudo-morale, prétexte à légitimer ses divagations. Le voici en train d’expliquer l’égoïsme et l’altruisme : une affaire d’individu et d’espèce. L’égoïste est égocentrique, l’altruiste est spéciste. Voilà. En passant, l’individu et l’espèce sont réduits au patrimoine génétique ; et la génétique de porter secours à la légitimation de tout comportement. Ainsi, tout homme, une fois coupé de l’humanité (isolé dans la solitude), est égoïste et prêt à sacrifier tout le monde ; puis, une fois réintégré au sein de l’espèce, se révèle à nouveau capable d’altruisme. Peut-être est-ce ainsi que les hommes font ; mais est-ce ainsi qu’ils doivent faire ? Justifiant ses lâchetés par une nature inexorable, Matt Damon représente une nouvelle figure du salaud.

Ainsi Matt Damon justifie-t-il ses actions par une darwinisme devenu un outil de pseudo-morale, prétexte à légitimer ses divagations. Le voici en train d’expliquer l’égoïsme et l’altruisme : une affaire d’individu et d’espèce. L’égoïste est égocentrique, l’altruiste est spéciste. Voilà. En passant, l’individu et l’espèce sont réduits au patrimoine génétique ; et la génétique de porter secours à la légitimation de tout comportement. Ainsi, tout homme, une fois coupé de l’humanité (isolé dans la solitude), est égoïste et prêt à sacrifier tout le monde ; puis, une fois réintégré au sein de l’espèce, se révèle à nouveau capable d’altruisme. Peut-être est-ce ainsi que les hommes font ; mais est-ce ainsi qu’ils doivent faire ? Justifiant ses lâchetés par une nature inexorable, Matt Damon représente une nouvelle figure du salaud.

C’est une belle idiosyncrasie que nous offre ici Nolan. Ce salaud ultime, occupés à tuer le héros, joue même le consolateur : « Vos derniers instants vont être supers, votre cerveau va réactiver l’image de vos enfants, etc. » La façon n’est guère plaisante, car son énonciation, loin d’être consolante, ôte tout plaisir que pourrait apporter les phénomènes qu’il décrit. Ce salaud ignore la morale, ce salaud ignore la sympathie, ce salaud ignore surtout l’amour.

Nombre de nos contemporains, enfermés dans leur désenchantement dogmatique mais pourtant persuadés d’éclairer la science ou l’humanité, risquent de se retrouver dans ce personnage et son discours limité. [6] Comme l’écrit Herder [7], leur lumière est bien pâle, et leur univers bien vide. L’interstellaire n’est que vide entre les étoiles, et Matt Damon disparaît dans un silence assourdissant.

2. Cette force qui soutient l’univers : l’Amour (avec un grand A!)

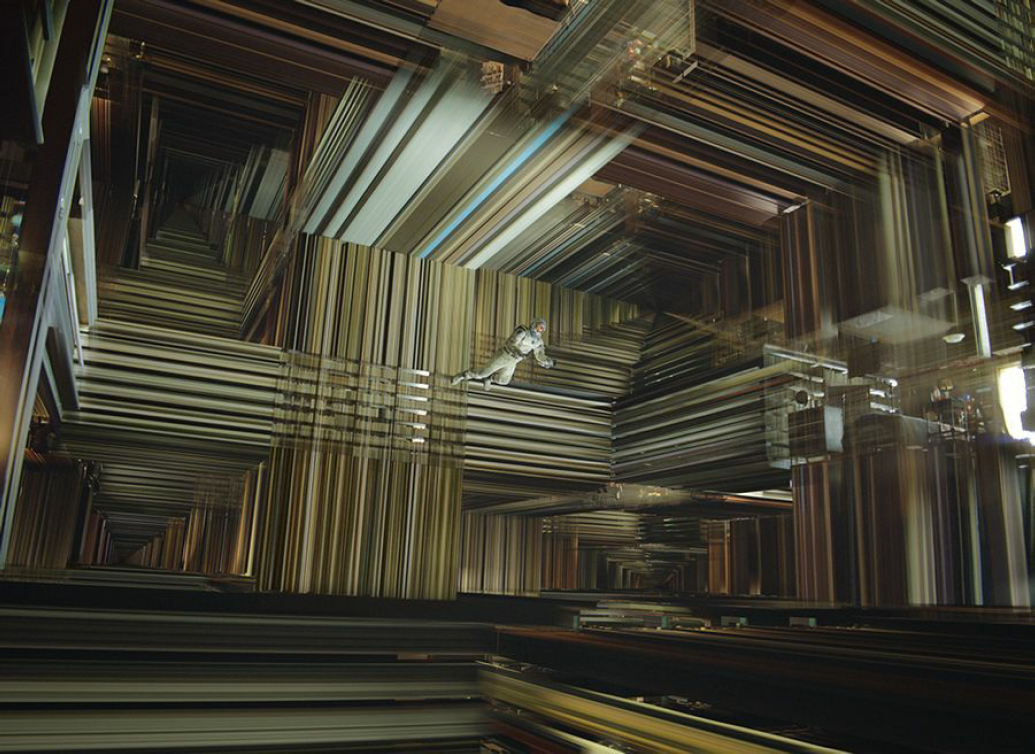

L’amour doit guider la science ; thèse classique, et pas toujours idiote. Dans Interstellar, l’amour prend sens au sein de la science elle-même, comme une force cosmique. Il est aussi fondamental que la gravité, et peut-être ne forment-ils qu’une seule et même force. Alors il serait insuffisant d’affirmer que les parties de l’univers gravitent les unes autour des autres, ou que l’univers gravite en lui-même ; car les parties s’attirent et se désirent, et l’univers s’aime. L’amour est cette force inter-stellaire qui unit les hommes et les étoiles ; apparemment l’âme et l’objet de la science.

Certes, ça paraît con. D’ailleurs le spectateur commence par y être aveugle, et certains le sont encore à la sortie du cinéma, persuadés qu’ils sont de retrouver de vieilles recettes hollywoodiennes. La collègue astronaute du héros n’est à leurs yeux qu’une conne, pas même une cassandre, lorsque, dans la navette spatiale, il s’agit de choisir, entre deux planètes, laquelle est la plus à même d’accueillir une colonie. En effet, la gourdasse prétend sortir par l’amour de l’état d’indifférence dans lequel un manque d’information plonge l’équipage : elle sait, elle sent, que la planète de son amoureux est saine. Par le pouvoir de l’amour ! … Le héros (Matthew McConaughey) la regarde de travers, motivé qu’il est par le désir de sauver sa fille et l’humanité par des biais plus logiques. Il convainc alors chacun que l’amour est un parasite du jugement, et le spectateur rétif se dit qu’il a bien raison, voire que la scène ne sert à rien. Pourtant tous ont tort, jusqu’à l’héroïne maintenant résignée. Tous sont encore trop des « Matt Damon », encore au début du voyage. Car Interstellar est un voyage initiatique, vers l’Amour !

Certes, ça paraît con. D’ailleurs le spectateur commence par y être aveugle, et certains le sont encore à la sortie du cinéma, persuadés qu’ils sont de retrouver de vieilles recettes hollywoodiennes. La collègue astronaute du héros n’est à leurs yeux qu’une conne, pas même une cassandre, lorsque, dans la navette spatiale, il s’agit de choisir, entre deux planètes, laquelle est la plus à même d’accueillir une colonie. En effet, la gourdasse prétend sortir par l’amour de l’état d’indifférence dans lequel un manque d’information plonge l’équipage : elle sait, elle sent, que la planète de son amoureux est saine. Par le pouvoir de l’amour ! … Le héros (Matthew McConaughey) la regarde de travers, motivé qu’il est par le désir de sauver sa fille et l’humanité par des biais plus logiques. Il convainc alors chacun que l’amour est un parasite du jugement, et le spectateur rétif se dit qu’il a bien raison, voire que la scène ne sert à rien. Pourtant tous ont tort, jusqu’à l’héroïne maintenant résignée. Tous sont encore trop des « Matt Damon », encore au début du voyage. Car Interstellar est un voyage initiatique, vers l’Amour !

Petite divagation

Si je connaissais la littérature, j’essaierais de mieux dresser le parallèle entre l’amour de Nolan et la charité (agapè – amour) et Dieu chez Rabelais et les Humanistes ; puis j’opérerais un rapprochement via la morale ouverte des mystiques chez Bergson. Prudemment, j’opposerais ensuite les cosmologies et métaphysiques de l’immanence et de la transcendance. Pour la transcendance, j’irai voir du côté de Métaphysique Lambda, où Aristote suppose que les parties de l’univers se meuvent par amour-désir de Dieu (le principe parfait) ; je tirerais alors du côté du déisme, car Dieu est amour. Pour l’immanence, j’irais voir ce que Anaxagore dit de l’Amour comme force fondamentale de l’univers (même s’il s’agit du couple Amour-Haine) ; et je tenterais un rapprochement entre les parties de l’univers qui s’aiment et cette phrase célèbre :

« la matière dit à l’espace comment se courber, et l’‘espace dit à la matière comment se mouvoir«

John Archibald Wheeler, à propos de la théorie de la Relativité Générale

(dans le hors-série Science et Avenir sur Einstein, 01-02/1015).

Alors je pourrais imaginer que « Dieu ou la nature » est amour, et me tournerais vers Spinoza – auteur en outre assez utile pour les paradoxes temporels. Enfin, pour plaire, pour penser, et pour déconner, je risquerais une synthèse plotino-platonicienne. Alors, enfin ! j’aurais fait œuvre de pédagogie. Mais c’est beaucoup de travail, voire inutile et incertain (car l’argument de Nolan ne semble pas si métaphysique). Mais revenons à ce grand film et à l’amour, deux qualités qui risquent d’échapper aux cinéphiles scien-tégristes.

3. Les trois actes : montage en parallèle et pseudo-paradoxe temporel

Le montage parallèle d’actions interdépendantes nous éloigne de Rabelais, et selon les plus sceptiques, nous rapproche de Hollywood. C’est surtout un des joujoux de Nolan, bien différent du gigantisme de Rabelais et de Pantagruel tirant la langue en guise de parapluie géant pour son armée en marche. Nolan le monteur devient ici nolanesque, et plus joueur que dans Inception, puisqu’il propose trois actes d’amour, dont chacun suppose et rend possible la réussite des deux autres. C’est pas un imbécile le bonhomme (ni ses co-scénaristes).

Nous pourrions tout d’abord nous torturer avec cette histoire d’humains du futur qui se créent eux-mêmes dans le passé. J’aime bien ça, et d’autres ont dû le faire. Mais peut-être la physique et la logique ne sont-elles encore que des modèles pour comprendre l’univers [8], et l’essentiel de la mise en intrigue ailleurs. C’est pourquoi, une fois les paradoxes temporels analysés sous le biais des effets rétroactifs, il faut leur appliquer un autre principe herméneutique, qu’on nommera le principe du Docteur. Ce principe anime bien des épisodes de la série Doctor Who (notamment Les Anges pleureurs) et m’a servi ici-même pour construire une analyse du film Looper. Selon le principe du docteur : l’essentiel n’est jamais dans la cohérence temporelle, mais dans sa solution affichée. Ici, l’amour, qui doit guider nos jugements et nos recherches.

Nous pourrions tout d’abord nous torturer avec cette histoire d’humains du futur qui se créent eux-mêmes dans le passé. J’aime bien ça, et d’autres ont dû le faire. Mais peut-être la physique et la logique ne sont-elles encore que des modèles pour comprendre l’univers [8], et l’essentiel de la mise en intrigue ailleurs. C’est pourquoi, une fois les paradoxes temporels analysés sous le biais des effets rétroactifs, il faut leur appliquer un autre principe herméneutique, qu’on nommera le principe du Docteur. Ce principe anime bien des épisodes de la série Doctor Who (notamment Les Anges pleureurs) et m’a servi ici-même pour construire une analyse du film Looper. Selon le principe du docteur : l’essentiel n’est jamais dans la cohérence temporelle, mais dans sa solution affichée. Ici, l’amour, qui doit guider nos jugements et nos recherches.

3.1 Le père aime sa fille

C’est le centre de l’histoire, car McConaughey apprend petit à petit à aimer sa fille. Le héros accomplit son roman d’apprentissage, pour aimer sa fille plus que ses rêves personnels, plus que comme sa simple descendance. Il finit par l’aimer comme un individu, une personne qu’il aime pour ses aspirations, pour ses actions, mais aussi pour son amour. Ceci est bien visible lorsqu’il la découvre vieille et mourante : il accepte de ne pas l’avoir vue grandir, et se désintéresse de la famille présente à l’hôpital, bien loin de tout soucis à propos de sa descendance ou de son patrimoine génétique. L’amour est altruiste, tourné vers l’autre en tant qu’autre. D’ailleurs le héros, à l’invitation de sa fille, se troune vers quelqu’un d’autre à aimer, et sans trahir personne. Cependant il n’est pas facilé d’opérer une telle prouesse, pour cela il a dû procéder par étape, et notamment se débarrasser de son mauvais côté Matt Damon.

3.2 La fille aime son père

Ma fille n’arrive pas à sauver l’humanité lorsqu’elle ne se contente de l’aimer à travers des projets un peu abstraits, mais lorsqu’elle se met à aimer son père (et son neveu). Elle s’oppose alors à son frère, un genre de Scarlett O’Hara du futur, attaché aux autres à travers sa terre, et incapable d’aller au-delà de cette façon de faire. C’est aussi le Heidegger de l’histoire (dans son comportement essayant d’échapper au monde de la technique par un attachement à la terre), personnage un peu plat, voire entêté, puisque son mode de vie est obsolète dès le début du film. Le film révèle que la terre ne rivalise pas avec l’amour, quoi qu’affirment les philosophies romantiques trop pressés d’aimer les nations pour véritablement aimer les hommes. [9] En réalité, on n’aime qu’à travers les gens.

3.3 L’humanité (du futur) aime l’humanité (du présent).

L’humanité s’aime elle-même, et agit par les actes d’amour du héros et de sa fille. Cette humanité inter-stellaire, sans doute davantage sensible et savante à l’amour que nous le sommes, passe par l’amour inter-personnel. Peut-être une affaire d’amour forcément inter-individuel, quitte à élargir ensuite (c’est paraît-il le contenu de l’échange des vœux lorsqu’on se marie). Si l’amour c’est prendre des risques, l’humanité risque son destin en aimant elle-même les actions du père et de la fille. Peut-être est-ce plus prosaïquement une affaire de physique : l’amour faiblissant avec la distance, comme la gravité, il faudrait à ces êtres si distants dans l’espace-temps un relais pour fignoler leur petite affaire. McConaughey est bien ainsi le héros, lui qui comprend ce rôle de l’amour-gravité.

L’humanité s’aime elle-même, et agit par les actes d’amour du héros et de sa fille. Cette humanité inter-stellaire, sans doute davantage sensible et savante à l’amour que nous le sommes, passe par l’amour inter-personnel. Peut-être une affaire d’amour forcément inter-individuel, quitte à élargir ensuite (c’est paraît-il le contenu de l’échange des vœux lorsqu’on se marie). Si l’amour c’est prendre des risques, l’humanité risque son destin en aimant elle-même les actions du père et de la fille. Peut-être est-ce plus prosaïquement une affaire de physique : l’amour faiblissant avec la distance, comme la gravité, il faudrait à ces êtres si distants dans l’espace-temps un relais pour fignoler leur petite affaire. McConaughey est bien ainsi le héros, lui qui comprend ce rôle de l’amour-gravité.

Certes, cet amour individuel sonne un peu américain. Pourtant l’importance de l’individu (ou personne) pourrait bien définir l’amour, et l’opposer au désir, ; l’amour aimerait l’individu, et le désir ne s’intéresserait aux gens que pour des « qualités empruntées » . Selon Pascal, Dieu seul est capable d’aimer sans passer par ces qualités, car l’homme est trop occupé à comparer. Mais l’amour, s’il a jamais existé, fut là avant que l’homme pense rationnellement Dieu ; peut-être est-il encore possible et accessible aux hommes. En tout cas il est facile de faire comme si l’amour n’existait pas, de jouer le biologico-Schopenhauer ou le sociologico-Bourdieu ; et difficile de faire comme si ça existait, au risque de passer pour un candide, voire un idiot utile aux systèmes de domination en place. Pourtant il faut tenter ; Nolan propose le pari de l’amour comme d’autres celui de Dieu ou de la morale.

4. Le sens de la vie : science, amour, humour, devoir et politique

Certains ont ainsi pu juger ce film consensuel et naïf, limite niaiseux. Mais remarquez qu’il n’est pas sans humour. L’humour, état d’esprit s’essayent à donner sens à un réel qu’il ne maîtrise pas, complète l’amour qui espère en ce réel. Mais il complète surtout le devoir, qui par l’action s’efforce d’élever ce réel non maîtrisé à la hauteur de ses exigences. La créature sensible au devoir est presque condamnée à l’humour ; dans le film l’humour est pris en charge par les robots.

De même, le film est politique. Tout d’abord le contenu ressemble à de la propagande, à une profession de foi dans l’union de la science et de l’amour. Mais aussi par sa mise en scène. Car les héros sont forcés à agir, et décident alors, faute de vérité révélée, par conviction (opinion réfléchie). Nolan nous rend ici sensible à ses réflexions. Sans amour, la survie est sans valeur, et le film fait mourir les avatars du progrès, de la science ou de la terre. Cependant l’amour seul ne suffit pas, il doit guider la science, qui doit le découvrir comme elle découvre la vérité. Reste maintenant pour l’humanité à s’investir. [10]

En guise de conclusion, rappelons que la logique et la science sont compatibles avec bien des mondes, du scientisme à l’amour-gravité. L’interprétation proposée ci-dessus pourrait être fausse de long en large, et Matt Damon avoir raison sur tout ; et toute recherche de sens n’être en définitive qu’illusion. Le scientisme nous libérerait de bien des fétiches, nous encourageant au progrès ou à l’altruisme. Tout ceci me rappelle des propos que Oscar Gnouros me tenait en privé : Parce que l’humanité devra trouver des moyens d’échapper aux probables futures catastrophes stellaires, chacun se doit d’être technophile; notamment selon une démarche scientiste et sociologisante, capable de comprendre les enjeux de pouvoir et d’avancer loin des divagations pseudo-métaphysiques. Mais, mon Oscar, voudrais-tu t’échapper avec Matt Damon, ou avec Matthew McConaughey ?

Parce que l’humanité devra trouver des moyens d’échapper aux probables futures catastrophes stellaires, chacun se doit d’être technophile; notamment selon une démarche scientiste et sociologisante, capable de comprendre les enjeux de pouvoir et d’avancer loin des divagations pseudo-métaphysiques. Mais, mon Oscar, voudrais-tu t’échapper avec Matt Damon, ou avec Matthew McConaughey ?

_______________________________

[1] Pour les fans de Morbleu, je ne parlerai pas de Bourdieu et de l’aspect social d goût. De toute façon j’attends tes critiques, Oscar Gnourosix, mon chef !

[2] Il y a peu est paru un sous-genre : le philosophe contemplateur de séries. Une universitaire française m’a ainsi donné par deux fois, à la radio, la furieuse envie de ne jamais lire son livre sur The Wire, peut-être très intelligent.

La première émission lui fournit l’occasion de proposer des commentaires inutiles à qui ne connaissait pas, et sans agrément pour qui connaissait (« Alors, dans la saison 3 on découvre les problèmes de l’école, que c’est pas facile, etc. »). Le show runner devait être un grand, mais le discours de son admiratrice tournait davantage autour d’elle-même et de ses impressions que de la série, et sonnait ainsi bien creux.

La seconde émission était une table ronde, autour de laquelle siégeaient quelques crétins spécialistes, contents d’eux et persuadés de rendre enfin justice à ces diamants que sont les séries (tels Baudelaire découvrant la beauté dans les charognes que la bonne société ignore), là où ils légitimaient surtout leur mode de vie : ils regardent des séries de 40 minutes, lisent des articles de 40 minutes, et pondent des articles sur les séries de 40 minutes : leurs livres ne comportent pas des chapitres, mais des épisodes, d’ailleurs ce ne sont pas des livres, mais des saisons : enfin des chercheurs conséquents. Les enfants savent se concentrer 20 minutes, et l’intellectuel nous concentrer pendant 40. Ouf ! Bientôt la fin du gap.

Si un de leur fan passe dans le coin, forcément intégriste s’imaginant tête de file, peut-être rétroquera-t-il le blog ou le youtuber de 5 minutes, ou la saison en enfer ; mais qu’y puis-je ?

[3] On dirait Villepin dans Quai d’Orsay, quand il dit aimer les Américians plus qu’ils s’aiment eux-mêmes, car ils ne savent pas s’aimer. Au fait, vous avez lu la bédé Quai d’Orsay ? Sinon y a un film.

[4] La sagacité d’Oscar Gnouros me révèle que « Gargantua » est cité dans le film ; ce serait plutôt un « trou de verre ». Les détails m’échappent, mais je me réjouis du rapprochement nolano-rabelaisien (qui sert à me consoler que M. Gnouros, m’ait commandé ce texte, tout en n’appréciant ni le film ni sa critique ; le fourbe !)

[5] « Mais par ce que selon les dire du Sage Salomon, Sapience n’entre point en âme malveillante, et science sans conscience n’est que ruine de l’âme, il te conviens servir, aimer et craindre Dieu, et en lui remettre toutes tes pensées et tout ton espoir ; et par une foi charitable, lui être fidèle, en sorte que jamais tu ne t’en écartes par péché ; car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Sois serviable à tous tes prochains, et aime-les comme toi-même »

[6] Peut-être un lecteur de passage me reprochera-t-il de ne rien comprendre de l’apport de la science à la morale, ou de ne pas voir combien les vieilles lunes n’existent plus. Alors, assez pompeusement, je répondrai : « Peut-être. Mais, toi, qu’y comprends-tu ? ». Et je me rappellerai ces quelques lignes de Nietzsche, dans le Prologue de Ainsi parlait Zarathoustra :

« Voici ! Je vous montre le dernier homme. »

«Amour ? Création ? Désir ? Étoile ? Qu’est cela ? » — Ainsi demande le dernier homme et il cligne de l’œil.

La terre sera alors devenue plus petite, et sur elle sautillera le dernier homme, qui rapetisse tout. Sa race est indestructible comme celle du puceron ; le dernier homme vit le plus longtemps.

[…]

« Autrefois tout le monde était fou, » — disent ceux qui sont les plus fins, et ils clignent de l’œil.

On est prudent et l’on sait tout ce qui est arrivé : c’est ainsi que l’on peut railler sans fin. On se dispute encore, mais on se réconcilie bientôt — car on ne veut pas se gâter l’estomac.

On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit : mais on respecte la santé.

« Nous avons inventé le bonheur, » — disent les derniers hommes, et ils clignent de l’œil. —

Ici finit le premier discours de Zarathoustra, celui que l’on appelle aussi « le prologue« : car en cet endroit il fut interrompu par les cris et la joie de la foule. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathoustra, — s’écriaient-ils — rends-nous semblables à ces derniers hommes ! Nous te tiendrons quitte du Surhumain ! » Et tout le peuple jubilait et claquait de la langue. Zarathoustra cependant devint triste et dit à son cœur :

« Ils ne me comprennent pas : je ne suis pas la bouche qu’il faut à ces oreilles […]. »Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. Henri Albert

[7] Attention, finesse. Je cite un auteur romantique, avant de rappeler une défiance. C’est bien entendu pour créer le suspens.

[8] J’ai du mal à croire que je suis l’auteur de cette phrase mi-Pascal, mi-Duhem (donc 100 % Pascal ! blague de philo-geek). Veillez m’en excuser. D’ailleurs ici c’est surtout rhétorique.

[9] Ici je ne mets pas de note préventive, les heiddegero-fascistes ne sont pas si présents sur internet

[10] Ici, sans aucun gain financier, mais pour faire plaisir à un copain, un peu de pub.

4 mars 2015 à 18:46 Oscar Gnouros[Citer] [Répondre]

Il me semble que dans le film, il y a un trou noir appelé Gargantua.