Prométhée (#pharmacien #bavard)

L’affaire Faust

L’affaire Faust

Depuis quelques temps un bonheur m’accompagne, je deviens contemplatif. Je vois combien l’homme donne ses couleurs à la Terre. L’univers pourrait exister sans nous, mais, quand mes amis et moi fîmes la chenille, je le soupçonne d’avoir été content d’en être – et si je suis Spinoza, il l’était par nous.

Allez, jouons-la Wagner : Lorsque les dieux finirent par trop connaître l’univers, il s’en retirèrent, pour sombrer dans l’ennui ; l’un deux, un peu moins las, créa les hommes, afin de rejouer la comédie première, celle de l’émerveillement ; mais c’est par milliers que les hommes créèrent les merveilles, et à chaque instant, partout, au milieu des ratés ; lorsque les dieux revinrent, ils se découvrir désespérément humains. Ils s’en réjouirent, par moments.

Ainsi va l’être humain, « petit plus » de l’univers. Mais, petit agacement, il abîme l’univers comme il l’enlumine ; c’est un pharmakon. Ce mot grec désigne les drogues, à la fois remèdes et poisons (disons-le, la page Wikipedia est très bien) — des remèdes appliqués au patient, sans neutralité, et pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. En outre les hommes sont à la fois remèdes et pharmaciens. Ils soignent la nature, qu’ils nomment « création », et qu’ils recréent, lui appliquant diverses pharmacopées, et pas seulement médicales. La cité, par exemple, est un remède à la fragilité inhérente à l’isolement de l’individu ; mais elle l’empoisonne aussi, puisque la proximité mène à la violence. A ce poison-remède, un nouveau remède : les lois ; à nouveau poison, puisqu’elles pérennisent quelques violences sociales. Etc. Le pharmakon appelle le pharmakon ; or l’homme est un pharmakon ; donc l’homme invente des pharmaka (pluriel de pharmakon). L’homme-remède s’est inventé pharmacien.

Ainsi va l’être humain, « petit plus » de l’univers. Mais, petit agacement, il abîme l’univers comme il l’enlumine ; c’est un pharmakon. Ce mot grec désigne les drogues, à la fois remèdes et poisons (disons-le, la page Wikipedia est très bien) — des remèdes appliqués au patient, sans neutralité, et pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. En outre les hommes sont à la fois remèdes et pharmaciens. Ils soignent la nature, qu’ils nomment « création », et qu’ils recréent, lui appliquant diverses pharmacopées, et pas seulement médicales. La cité, par exemple, est un remède à la fragilité inhérente à l’isolement de l’individu ; mais elle l’empoisonne aussi, puisque la proximité mène à la violence. A ce poison-remède, un nouveau remède : les lois ; à nouveau poison, puisqu’elles pérennisent quelques violences sociales. Etc. Le pharmakon appelle le pharmakon ; or l’homme est un pharmakon ; donc l’homme invente des pharmaka (pluriel de pharmakon). L’homme-remède s’est inventé pharmacien.

Or la pharmacie transforme l’homme. La pharmacopée influence son éducation (la politesse police), et l’activité pharmaceutique le rassure : tant que l’action est possible, l’espoir est permis. Au point que le petit s’enivre, de l’ivresse d’un démiurge. Et si le pharmakon s’oubliait ? Alors je m’inquiète. Certes, tout créateur doit détruire, ainshi va la vie, mais un créateur oublieux est d’abord un excellent destructeur.

« A vot’bon coeur, m’sieurs-dames, pour la rengaine de la complainte contre la technique : la technique détruit ! Le technicien croit créer, mais il détruit ! Il chasse : le mal, la peur, la gène, les piques, les craintes ; il maîtrise, il possède, il contrôle, il domine, mais il détruit ! Il détruit la merditude des choses. Mais pour quel bien ? »

Un univers où notre espèce contrôlerait tout de ses conditions d’existence m’angoisse un peu. Ainsi du transhumanisme, plein de corps jeunes et beaux, brillants de santé. Leurs rêves m’angoissent ; Comte-Sponville, plus sage, en rigole. Leur fantastique brochure nous livre un monde où la mort est réservée aux seuls accidents (et assassinats), et donc une humanité peuplée de vieillards craintifs. Je rajoute que nos futurologues à la google rêvent l’humanité telle qu’ils la vivent, comme une affaire de milliardaires craintifs.

Un univers où notre espèce contrôlerait tout de ses conditions d’existence m’angoisse un peu. Ainsi du transhumanisme, plein de corps jeunes et beaux, brillants de santé. Leurs rêves m’angoissent ; Comte-Sponville, plus sage, en rigole. Leur fantastique brochure nous livre un monde où la mort est réservée aux seuls accidents (et assassinats), et donc une humanité peuplée de vieillards craintifs. Je rajoute que nos futurologues à la google rêvent l’humanité telle qu’ils la vivent, comme une affaire de milliardaires craintifs.

De même, un univers végétarien m’inquiète. Certes il est moins dégueu que le monde de la viande et de l’élevage industriel, déjà cruel et nuisible. Mais, opposé à la bestialité et la froideur des fermes et abattoirs concentrationnaires, le monde phyllophage m’effraie, bien trop calme, et toujours trop tendu vers la recherche d’une pureté toute mortifère. Je crains les conformismes et les cadeaux qu’ils apportent. Réformer, c’est déformer.

De même, un univers végétarien m’inquiète. Certes il est moins dégueu que le monde de la viande et de l’élevage industriel, déjà cruel et nuisible. Mais, opposé à la bestialité et la froideur des fermes et abattoirs concentrationnaires, le monde phyllophage m’effraie, bien trop calme, et toujours trop tendu vers la recherche d’une pureté toute mortifère. Je crains les conformismes et les cadeaux qu’ils apportent. Réformer, c’est déformer.

Est-il si nécessaire de toujours viser au-delà de notre temps ?

Prenez Faust, tel que Goethe nous le découvre. Ce maître des savoirs n’attend plus rien de la vie et de ses espoirs et plaisirs insipides. Ainsi, un soir, au comble de l’inespoir, s’essaye-t-il à la magie ; et le voici réellement maître et possesseur de la nature. S’adressant aux esprits dans leur langue, il les domine et commande. Cette langue sacrée, cachée et admirable, ce sont les mathématiques (même si le bon Johann Wolfgang ne le précise pas). Pourtant Faust ne s’en réjouit pas : le bonheur lui échappe encore, comme le sens de la vie. Au mieux capture-t-il un esprit retord, le promoteur de la puissance, le VRP du bonheur mondain, j’ai nommé ce pauvre diable de Méphistophélès…

Prenez Faust, tel que Goethe nous le découvre. Ce maître des savoirs n’attend plus rien de la vie et de ses espoirs et plaisirs insipides. Ainsi, un soir, au comble de l’inespoir, s’essaye-t-il à la magie ; et le voici réellement maître et possesseur de la nature. S’adressant aux esprits dans leur langue, il les domine et commande. Cette langue sacrée, cachée et admirable, ce sont les mathématiques (même si le bon Johann Wolfgang ne le précise pas). Pourtant Faust ne s’en réjouit pas : le bonheur lui échappe encore, comme le sens de la vie. Au mieux capture-t-il un esprit retord, le promoteur de la puissance, le VRP du bonheur mondain, j’ai nommé ce pauvre diable de Méphistophélès…

La (trop petite) boîte à pharmacie

Dautres ont déjà comparé nos Prométhée à d’apprentis Docteur Faust, ou à d’inconséquents pharmaciens. Car ceux-ci s’exécutent, assidus, dogmatiques, obstinés dans leurs recherches eudémoniques (pour une recette du bonheur). Une telle recherche est légitime, et sa critique délicate, car, à viser trop large, on condamne même Louis Pasteur. Puisque « y’en a des biens », visons d’abord les mauvais pharmaciens.

Commençons par le promoteurs d’un pharmakon inefficace, et autres adorateurs de magies inutiles et incertaines. Oublions l’homéopathie et tournons-nous vers d’autres élixirs, obsédant arnaqueurs et autres paresseux pressés de confondre l’habituel avec l’opportun. Telle est l’Analyse des discours, éternel remède des philosophes de tout poil, toujours prompts à juger qu’un mauvais comportement repose sur un mauvais discours (puisque nul n’est méchant volontairement). De même le sociologue prescrit-il de la sociologie politique, et les fous une petite déconstruction du complot. Ainsi, plus un remède est inefficace, plus il semble une affaire de bavardage. Nous nous rêvons Prométhée, nous nous réveillons Docteur Doxey.

Commençons par le promoteurs d’un pharmakon inefficace, et autres adorateurs de magies inutiles et incertaines. Oublions l’homéopathie et tournons-nous vers d’autres élixirs, obsédant arnaqueurs et autres paresseux pressés de confondre l’habituel avec l’opportun. Telle est l’Analyse des discours, éternel remède des philosophes de tout poil, toujours prompts à juger qu’un mauvais comportement repose sur un mauvais discours (puisque nul n’est méchant volontairement). De même le sociologue prescrit-il de la sociologie politique, et les fous une petite déconstruction du complot. Ainsi, plus un remède est inefficace, plus il semble une affaire de bavardage. Nous nous rêvons Prométhée, nous nous réveillons Docteur Doxey.

Parfois l’inutile confine au poison, comme lorsqu’on s’enquiert trop volontiers de mauvais conseils et d’idées récitées. Ainsi d’une action menée sur la TVA de peur de manipuler la monnaie, ou d’une réforme du Droit pour ne pas oser la morale publique. (J’ai honte, je reste flou à dessein, mais surtout par incompétence).

Un exemple bavard

Ma petite obsession du moment concerne l’horrible endoctrinement grammatical. Tout d’abord, considérez la langue comme pharmakon pour décrire le monde : elle permet la description mais l’influence. Ainsi la majuscule à « Français » fait croire à l’existence du peuple, et « l’animal » à l’uniformité de la faune. Ensuite, jugez le remède : malgré ses défauts, il ne semble pas si mal dosé, et pourrait même révéler quelques vertus secrètes. La « faune » existe, et la majuscule concerne bien des gentilés. Pourtant d’autres sont moins convaincus. Observez alors nos bons Docteur Doxey lutter contre le défaut du moment, via un pharmakon au pharmakon : la réforme linguistique. Est-il difficile d’écrire le français ? Réforme linguistique ! Oubliez la possibilité que travaille l’intelligence, et réclamez sa simplification. (Je râle, et à trop râler peut-être aurais-je milité contre Voltaire, pour le maintien de la graphie « oi » quand on lit « è », remplacée depuis par « ai »). Que la langue file droit ! Quitte à surdoser, à endoctriner — et plus le diagnostic est alarmant, plus on surdose.

Ainsi d’une nouvelle idée pseudo-féministe : la valorisation du langage épicène. Persuadés que l’écrasement sociales des femmes et des autres genres mis en minorité s’opère aussi et surtout par la grammaire (opinion aussi vraie qu’inutile à démontrer), certains s’en vont lutter contre le sous-dosage du poids du genre féminin dans l’accord des adjectifs et participes pluriels. Leur remède ? L’écriture du diagnostic et de la prescription : « nous ne sommes pas encore fichu.es, luttons ! ».

Ainsi d’une nouvelle idée pseudo-féministe : la valorisation du langage épicène. Persuadés que l’écrasement sociales des femmes et des autres genres mis en minorité s’opère aussi et surtout par la grammaire (opinion aussi vraie qu’inutile à démontrer), certains s’en vont lutter contre le sous-dosage du poids du genre féminin dans l’accord des adjectifs et participes pluriels. Leur remède ? L’écriture du diagnostic et de la prescription : « nous ne sommes pas encore fichu.es, luttons ! ».

Le diagnostic est risible, le remède plutôt insignifiant. Le diagnostic s’opère en imaginant un agent pathogène tout puissant, un démiurge pressé de dominer le monde en commençant surtout par la grammaire (les plus fins reconnaissent qu’il domina aussi en grammaire). Puis se décide l’entrée en résistance, pas moinsse ! Le médecin-pharmacien singe alors ce qu’il imagine l’agent pathogène et bavarde, montrant à tous combien son méchant fut créé à son image. Avec l’épicène, c’est moche ; mais l’action est jugée utile par les résitant.es, et parfois justifiée par les fous d’en face, adversaires persuadés de servir le démiurge honni (un homme blanc carnophallogocentrique). Et l’on roule sur la pente du bavardage, entre soi, tranquilles, autour d’un chocolat chaud dans un bar à chats. Le conseil est donné, que roule le monde ! Qui n’écoute pas est déjà un salaud. C’est orgueilleux, mais c’est mignon.

Ainsi je puis jurer n’avoir jamais croisé de tenant.e de l’épicène passionné.e par le sort des pauvres et occupé.e concrètement d’action juridique ou sociale. A leur décharge, s’ils existent, on ne croise dans la vie que ses semblables. Mais j’en ai vu exister de loin ; ce qui m’empêcha de glisser leur bulletin dans l’urne. Pourtant je leur reconnais un peu de mérite et de cohérence. Bavard moi-même, j’ai du mal à condamner celles et ceux qui agissent, surtout lorsqu’ils sont généreux.

« En plus t’es con, et faible, me souffle un écrivain allemand particulièrement moustachu (cette année nous sommes entre collègues). Car si ces bavards sont risibles, poursuit-il, tu l’es davantage. Certes il est difficile de ne pas rire à les voir se lamenter que les mots résistent à leurs désirs. Ils se lamentent quand il ne leur reste plus que ça pour vivre, quand ils oublient que la vie et ses œuvres leur résiste davantage. Ils ne voient rien, et croient tout dominer, puis s’énervent de la seule chose qu’ils voient leur échapper. Donne-leur ce qu’ils demandent, laisse-les se libérer du passé, s’offrir un langage tout conforme à leur pensée. Enfin libres, il s’y loveront, et pourront y mourir. Certes ils t’agacent à se bercer d’illusions démocratiques, mais tu ne fais guère mieux. Au fond, à leur exemple, à trop te plaindre, tu restes ce petit bourgeois que tu n’as cessé d’être. Ta barque coule seulement plus vite que la leur. Mon petit bavard bien policé, deviens plutôt ce que tu vises, et joue, avec leurs règles comme avec les autres. Et puis oublie. »

Nan, mais quel connard lui !

L’abus pharmaceutique

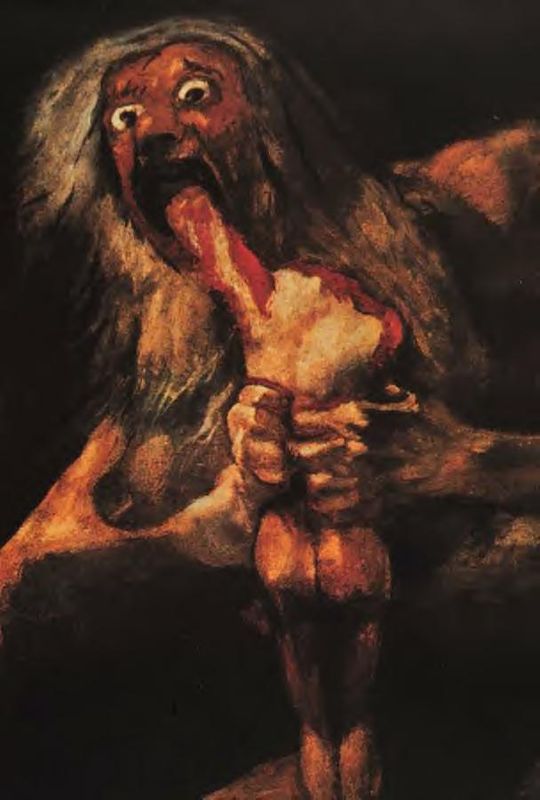

Bon, là c’est pas un Titan, c’est Chronos, un Géant qui mange du Titan.

Un remède pouvant se révéler poison, certains poisons peuvent se révéler remèdes. Alors, à trop chasser les poisons, on détruit des remèdes. Tels de zélés scientistes dévoués à leur cause, nous jetons les recettes anti-gueule de bois de nos mémés pirates. Ho, mais c’est que l’apothicaire n’est pas toujours raisonnable lorsqu’il se fait pharmacien ! A trop attaquer la nature, le chirurgien devient bourreau. Un jour nous tuerons le placebo.

Nos Titans, plus particulièrement, attaquent l’histoire (ceux qui s’en prennent aux produits de la nature attaquent l’histoire naturelle, avec des forces issues de la nature). Certes ils n’ont pas toujours tort. Mais nul ne doit se vanter de bâtir à la mode Néron, et d’écrire comme Rousseau démonte les théâtres. Suivons plutôt Jean-Jacques élevant Emile, et lui conseillant de ne pas trop facilement critiquer la société qui les ont élevés, son regard critique et lui. Détruire une institution n’est pas toujours ordonner une pratique, c’est détruire une institution.

Pratique : l’institution contre l’anarchie ?

Tournons-nous un instant vers la pratique et l’institution, afin de penser leur complémentarité et possible contradiction. Le philosophe gallois (eh oui ! ça existe), Alasdair MacIntyre, opère cette distinction à partir d’une autre distinction, entre biens internes et biens externes à une pratique. (Il faut absolument lire Après la vertu). Toute pratique, toute activité, permet de jouir de biens internes inhérents à cette pratique (et souvent appréciés des seuls pratiquants, professionnels ou amateurs). Certaines pratiques permettent de jouir indirectement de biens externes à cette pratique (argent, gloire, etc.). Le pratique du tennis apporte le plaisir du bon coup ou de la tactique, et davantage au joueur excellent qu’au débutant ; le tennis apporte aussi primes et célébrité lorsqu’il est en vogue. Voilà la complémentarité. Voici la contradiction : lorsqu’un individu pratique pour les biens externes. Normalement, au cours de l’éducation, la contradiction devient complémentarité, comme lorsque le petite débutant aux échecs se met à apprécier le plaisir de jouer plutôt que les bonbons associés à la victoire (ce à quoi tout le monde ne parvint pas). Parfois, à l’inverse, les biens externes pervertissent la pratique : on simule une défaite, ou l’on joue à la mode des parieurs.

Tournons-nous un instant vers la pratique et l’institution, afin de penser leur complémentarité et possible contradiction. Le philosophe gallois (eh oui ! ça existe), Alasdair MacIntyre, opère cette distinction à partir d’une autre distinction, entre biens internes et biens externes à une pratique. (Il faut absolument lire Après la vertu). Toute pratique, toute activité, permet de jouir de biens internes inhérents à cette pratique (et souvent appréciés des seuls pratiquants, professionnels ou amateurs). Certaines pratiques permettent de jouir indirectement de biens externes à cette pratique (argent, gloire, etc.). Le pratique du tennis apporte le plaisir du bon coup ou de la tactique, et davantage au joueur excellent qu’au débutant ; le tennis apporte aussi primes et célébrité lorsqu’il est en vogue. Voilà la complémentarité. Voici la contradiction : lorsqu’un individu pratique pour les biens externes. Normalement, au cours de l’éducation, la contradiction devient complémentarité, comme lorsque le petite débutant aux échecs se met à apprécier le plaisir de jouer plutôt que les bonbons associés à la victoire (ce à quoi tout le monde ne parvint pas). Parfois, à l’inverse, les biens externes pervertissent la pratique : on simule une défaite, ou l’on joue à la mode des parieurs.

Idéalement, l’institution s’occupe de gérer les biens externes associés à une pratique ; idéalement, la détermination des biens internes (dont les normes et modèles d’excellence) relève des praticiens. Complémentarité idéale. Mais, parce qu’elle dispose de l’argent, l’institution peut former les apprentis praticiens et ainsi imposer ses règles à la pratique. Certaines institutions finissent par préférer leur pérennité à l’excellence de la pratique : du népotisme en politique à la mauvaise formation des garagistes par les mauvais garagiste (qu’on m’a dit, pour un certain département). Bref, nullité des formateurs, dirigeants corrompus, copinage, paresse, etc. En particulier, au nom d’un démocratisme privé de biens internes, l’ouverture au public se passe d’initiation, et n’est plus qu’extension du marché. Les règles de l’art deviennent les règles du succès public, et s’effacent le sens de l’histoire, les étalons d’excellence, l’humilité devant la grandeur, le courage de progresser et la sincérité sur son niveau et ses capacités (MacIntyre expose très bien ces trois dernières vertus). Arrive le temps des règles et des canons. L’excellence est réduite à un devoir social défini par les zélés institutionnels et instituteurs du temps. Les praticiens sont priés de renoncer à l’autonomie et à l’anarchie, car le temps n’est plus à la loi, mais au pouvoir. C’est le temps d’une adaptation, souvent nécessaire, nécessairement triste.

La morale contre l’anarchie !

L’affaire devient plus folle lorsque les institutionnels admettent explicitement n’avoir cure de l’art pour l’art, mais agir au nom de la cause (ou de la chose, de la Sache note Max Weber). Alors, on ne peut plus rien dire.

http://www.dailymotion.com/video/x51tw_didier-bourdon-on-peux-plus-rien-di_fun

Et puis, dada du billet, les atteintes à la langue, que la Cause et son Organe appellent « langage ». Sémantiques d’abord, et la « réclame » devient la « communication », « l’oeuvre » un « concept », et le « travailleur » un « technicien ». Puis syntaxiques.

Car la langue, réalité multiple, petite pratique anarchique persévérante, doit être normée, et suivre les causes : l’entreprise, la rapidité, les femmes, les opprimés. C’est explicite, c’est le mode d’emploi. (Avouons-le, je m’obnubile du présent, au point que le futur pourrait m’humilier, car il y a tout ce que je ne vois pas, et le passé que j’oublie peut-être). Et derrière toutes ces causes, l’utile. L’utile, qui transforma l’anglais en globish, le français en franglais, et l’accord du pluriel en épicène. Ce globish qui n’a pas l’utilité du jargon, mais celle de l’impersonnel, du on, celle d’un langage où les gens ne sont plus des personnages mais des fonctions ou des extraits de classes sociale ; utilité d’un langage où nos destinataires ne sont plus que « chers tout-es ».

Anarchiste immortel

D’ailleurs cette gentille organisation anarchiste qu’est l’Académie française, parait-il fort friande des jargons, apprécie fort peu le globish. — Oui, l’Académie, fondée par Richelieu, sans doute financée par l’Etat, où l’on porte un costume au coût exorbitant, est une organisation anarchiste, du moins quant à la pratique où elle prétend exceller. Les lois qu’elle propose ne sont pas coercitives ; vous restez libre de ne pas les suivre, sans peine aucune (si ce n’est le mépris des autres pratiquants ou l’absence de plaisir).

Dada annexe : la féminisation des titres et professions. C’est un problème délicat. Surtout au plan esthétique. Dans une belle lettre, ou un récit bien fincelé, ça peut être bien vu. En revanche, sous un discours, au-dessus d’un paraphe, ça me dérange. J’ai l’impression d’une leçon de morale. De la moraline direct en intraveineuse institutionnelle.

Effet direct : j’imagine une bien triste scène. Des régulateurs auto-proclamés du langage sont réunis, et s’escriment à pourfendre tout écrivain écrivant « écrivain » même pour parler d’une dame ; puis, au milieu du conciliabule, un fait nouveau émerge, l’écrivain se révèle être lui-même une dame ; alors nos héros se mettent les mains sur la tête, puis se désolent d’un monde qui marche sur la tête. Je les vois bientôt conclure : « Franchement je ne comprends pas. Ils ont du talent, certes, mais trop d’orgueil encore. Qu’importe leur présumé talent, ils doivent le mettre au service du Bien, de la Cause, de l’Action. C’est leur Devoir, de servir la Lumière Vraie de la Science Juste. Ils ne le voient pas en plus qu’il ont tort ? Leur respect vieillot est complètement suranné : la linguistique, l’histoire et la sociologie le prouvent ! » (A la décharge des héros de mon délire, reconnaissons-leur qu’il est d’excellents linguistes dans l’art de tuer les langues et les écrivains. D’ordinaire, soucieux de ne pas leur causer de peine, nous les ignorons ; proutant il faudra le leur dire un jour, si nous les rencontrons, qu’il sont des buses ; puis il faudra les guider vers lettres et la vie, voire vers des linguistes compétents).

Effet direct : j’imagine une bien triste scène. Des régulateurs auto-proclamés du langage sont réunis, et s’escriment à pourfendre tout écrivain écrivant « écrivain » même pour parler d’une dame ; puis, au milieu du conciliabule, un fait nouveau émerge, l’écrivain se révèle être lui-même une dame ; alors nos héros se mettent les mains sur la tête, puis se désolent d’un monde qui marche sur la tête. Je les vois bientôt conclure : « Franchement je ne comprends pas. Ils ont du talent, certes, mais trop d’orgueil encore. Qu’importe leur présumé talent, ils doivent le mettre au service du Bien, de la Cause, de l’Action. C’est leur Devoir, de servir la Lumière Vraie de la Science Juste. Ils ne le voient pas en plus qu’il ont tort ? Leur respect vieillot est complètement suranné : la linguistique, l’histoire et la sociologie le prouvent ! » (A la décharge des héros de mon délire, reconnaissons-leur qu’il est d’excellents linguistes dans l’art de tuer les langues et les écrivains. D’ordinaire, soucieux de ne pas leur causer de peine, nous les ignorons ; proutant il faudra le leur dire un jour, si nous les rencontrons, qu’il sont des buses ; puis il faudra les guider vers lettres et la vie, voire vers des linguistes compétents).

Si le passé fut injuste, il n’empêcha pas le présent. Pourquoi sommes-nous si pressés d’oublier l’histoire ? Un jour le pouvoir appuie les aspirants instituteur-tionnels, le pouvoir écrase la pratique, et chacun s’en réjouit. Alors je me désole. Quant viendra l’épicène, le laid gouvernera. Chouette !

Destruction d’un beau remède

Comprenez-moi, torturant la langue malgré moi et avec toutes les peines du monde pour ne pas le faire, je jalouse ces innocents. A eux les mains pleines ! Et quelque part je les comprends, car ils sont pressés de faire bien. Mais redisons-le : agir sur les mots n’est pas agir, même si les mots nous illusionnent et nous bercent. Pharmakon efficace, la dénomination joue entre reflet et exploration, libération et métanoïa, instruction et endoctrinement (normalement on cite Camus). Agir sur les mots n’est agir qu’indirectement, par dressage.

Comprenez-moi, torturant la langue malgré moi et avec toutes les peines du monde pour ne pas le faire, je jalouse ces innocents. A eux les mains pleines ! Et quelque part je les comprends, car ils sont pressés de faire bien. Mais redisons-le : agir sur les mots n’est pas agir, même si les mots nous illusionnent et nous bercent. Pharmakon efficace, la dénomination joue entre reflet et exploration, libération et métanoïa, instruction et endoctrinement (normalement on cite Camus). Agir sur les mots n’est agir qu’indirectement, par dressage.

Or la langue n’est pas seulement un langage à corriger, une syntaxe à reprendre, ou une sémantique à réformer (contre laquelle se révolter). La langue nous offre refuge. Elle est belle, distante, coquette (nous échappe sitôt qu’on croit la saisir ou savoir l’imiter), si loin de la myopie du présent. Les mots, vieux et nouveaux, y jouent un jeu libre, et nous invitent dans leur ronde. Occasion de l’analyse et du recul, la langue vaut essentiellement comme beauté. Même quand on se rate. Alors, s’il faut ne pas la figer, évitons de la gâcher. Et si les goûts évoluent, sachez que des arguments comme « c’est bien » ou « c’est pratique » ne sont pas affaire de goût, mais de laideur — plus jeune ou plus saoul, j’aurais parlé de fascisme.

(Merdum ! Après la critique de la technique et la crainte du on, l’éloge de la langue. Je risque une bonne reductio ad heideggerium. Bon, c’est toujours moins pire que la reductio ad illisiblum, mais malheureusement pas incompatible).

De plus, à refuser le refuge, c’est le sens des choses qui pourrait se refuser à nous. Il échappe bien à Faust, pourquoi pas aux contemporains ? Goethe le propose dans l’amour, au-delà de la science. Je l’espère aussi dans les dons de l’histoire, dans les traditions et les nouveautés, dans l’opportunité et la désuétude (dans un français courtois par-delà le français bourgeois). Malheureusement nos pharmaciens visent l’éternité… quittes, et c’est là le prix de leur illusion, à nous enfermer dans l’instantané. Un prix funeste. Méphistophélesque.

Râle dans un monde valeureux et sans histoire

M’enfin ces pauvres diables n’attaquent qu’une règle grammaticale. Et vouloir adapter la langue à sa vision de la société est bien légitime (tant que l’adaptation n’est pas moche, et ne renonce pas à cultiver). On a vu pire. D’ailleurs, pendant ce temps, d’autres font bien pire ; des projets d’endoctrinement plein la tête, et surtout, plein la tête des enfants. C’est l’histoire d’une institution qui fanfaronne, et trahit ses praticiens.

Valoriser la jeunesse

Par exemple, qu’est-ce qu’une valeur ? Il y en aurait de vraies, les « vraies valeurs ». Si j’en crois les brochures scolaires, elles sont importantes, et deviennent étendards, mantras, et clips pour le respect à l’école. La société va mal, l’Ecole va mal, il y a une crise de l’éducation, de l’autorité (il y a toujours cette crise ; petite remarque ici), et les bavards bavardent, jusque dans les écoles. Ils plastronnent, partout ils crient « Valeur ! ». Bientôt les gosses en dégueuleront, des valeurs ; et certains avalent déjà n’importe quoi.

Par exemple, qu’est-ce qu’une valeur ? Il y en aurait de vraies, les « vraies valeurs ». Si j’en crois les brochures scolaires, elles sont importantes, et deviennent étendards, mantras, et clips pour le respect à l’école. La société va mal, l’Ecole va mal, il y a une crise de l’éducation, de l’autorité (il y a toujours cette crise ; petite remarque ici), et les bavards bavardent, jusque dans les écoles. Ils plastronnent, partout ils crient « Valeur ! ». Bientôt les gosses en dégueuleront, des valeurs ; et certains avalent déjà n’importe quoi.

Dit plus gentiment : pratiquant son action au moyen de la parole, le politique pourrait oublier que toute action ne se résume pas à la parole. Ou à la parole du communicant. Peut-être faut-il de véritables discours.

Qu’est-ce qu’un enfant, répétant, à l’envi, « respect » ou « tolérance » ? Rousseau aurait reconnu un perroquet, un « petit Docteur », et crié critiqué cette parodie d’éducation, affirmant que l’intelligence d »un enfant s’arrête à « gentil », « méchant » ou « bien élevé ». Mais Jean-Jacques l’aurait calmé, lui rappelant comment les parents confondent parfois certains mots à dessein, afin d’éduquer leurs petits. Maintenant, filmez cet enfant récitant Place de la République ; produisez un spectacle de réconfort, puis interrogez un chroniqueur. Alors le chroniquer s’émeut, de son bel accent du sud : le monde est en marche, et les petits au niveau de la chronique : occupés à répéter du prémâché. (Bon, on l’oblige à parler ce chroniqueur, du coup il est à moitié excusé).

Et voilà l’éducation quittant l’espace public, sous vos applaudissements. L’endoctrinement lui ressemble si bien. (Le chroniqueur éduque en privé ses enfants, il remarque à peine sa disparition publique).

Déconstruire ou…

Mais rassurez-vous, l’éducation quitte aussi l’école.

Mais rassurez-vous, l’éducation quitte aussi l’école.

(Vous connaissez la blague : « Qu’est-ce qu’on fait quand on ne sait pas faire quelque chose ? On l’enseigne ». Et bien laissez-moi rajouter le cruel appendice : « Et quand on ne sait pas l’enseigner ? On enseigne à l’enseigner ». Histoire vraie très vécue, malgré, comme toujours, de grandes exceptions).

Voici venu le tour des pédagogues, soufflant à l’oreille du pouvoir, et obnubilés par LE pharmakon préféré : le langage, toujours. Il faut modifier le langage. Il faut apprendre aux enfants à dé-construire les arguments des autres, et réciter des valeurs ; ils construiront leurs propres arguments plus tard. (C’est marrant, on dirait que je cause du sexe et du genre, alors que j’ai été atterré par une intervention de Madame leoulacommeelleveut Ministre sur le terrorisme).

A l’école, à la réforme du langage, on adjoint deux réformes en guise de side-kicks : celle des programmes, celle de l’enseignement. Batman et ses deux Robin. La tendance 2015 fut à l’invocation de l’informatique et du travail en groupe. Pas du tout des poisons quand ça arrive trop tôt ces trucs, pas du tout. (Profitez de l’utilité du correcteur d’orthographe dès l’école primaire ; c’est fou la paresse). Vous rajoutez les valeurs, et vous obtenez : un nouveau projet. Doit au cœur ! Des mots ! Des thèmes ! (Et encore, tous ces points d’exclamations sonnent faux… ces gens-là ont-ils une âme ?). Des thèmes, voilà la solution. Des thèmes et des petits travaux. Finies les dictées. Finies les fables. Finies les histoires édifiantes. Vous pouvez dicter les consignes (ça c’est du vrai, de l’entendu dans ma radio).

…se raconter des histoires ?

D’ailleurs, au diable les histoires. Place à la nouveauté, à la topologie des temps passés et présents ; car d’histoire, il n’est plus question. Des fables en primaire, un roman national au collège, et sa critique au lycée ? Voilà un projet pédagogique fort complexe, un mauvais truc : du détestable. L’approximation pour les enfants, la critique pour les ado ? Quelle idée ! Il faut du vrai pour tous les âges, d’une vérité à la portée des enfants. Pour l’opinion, le doute ou la finesse ? Allez donc en Australie. Et pourtant… comment nos gamins lutteront-ils contre les histoires des fous et des méchants ?

D’ailleurs, au diable les histoires. Place à la nouveauté, à la topologie des temps passés et présents ; car d’histoire, il n’est plus question. Des fables en primaire, un roman national au collège, et sa critique au lycée ? Voilà un projet pédagogique fort complexe, un mauvais truc : du détestable. L’approximation pour les enfants, la critique pour les ado ? Quelle idée ! Il faut du vrai pour tous les âges, d’une vérité à la portée des enfants. Pour l’opinion, le doute ou la finesse ? Allez donc en Australie. Et pourtant… comment nos gamins lutteront-ils contre les histoires des fous et des méchants ?

« Une thèse centrale commence à se dégager : dans ses actions et ses pratiques, ainsi que dans ses fictions, l’homme est par essence un animal conteur d’histoires. Il n’est pas par essence, mais devient, un conteur d’histoires qui prétendent à la vérité.

Mais la question principale ne porte par sur la paternité des récits ; je ne peux répondre à la question « Que dois-je faire ? » que si je peux répondre à la question précédente, « De quelle histoire ou histoires je fais partie ? » Nous entrons dans la société humaine avec un ou plusieurs rôles imposés, ceux pour lesquels on nous a formés, et nous devons apprendre en quoi ils consistent afin de comprendre comment autrui réagit face à nous et comment nos réactions face à autrui peuvent être interprétées.

C’est en écoutant des histoires de marâtres méchantes, d’enfants perdus, de rois bons mais mal conseillés, de louvent qui allaitent des jumeaux, de fils cadets privés d’héritage qui doivent faire leur chemin dans le monde et de fils aînés qui gaspillent leur patrimoine en débauche et partent en exil vivre avec des pourceaux, que les enfants apprennent (bien ou mal) ce que sont les enfants et les parents, ce que peut être la distribution des rôles dans la pièce où ils sont nés et comment va le monde.

Privez un enfant d’histoires, vous en ferez un bafouilleur anxieux et mal préparé, dans ses actes comme dans ses paroles. Il est donc impossible de nous faire comprendre une société quelle qu’elle soit, même la nôtre, autrement que par l’ensemble d’histoires qui constituent ses ressources dramatiques initiales. La mythologie, au sens originel, est au cœur des choses.

Vico avait raison, et Joyce également. La tradition morale qui va de la société héroïque à ses descendantes médiévales a donc également raison d’affirmer la nécessité de conter des histoires pour nous apprendre des vertus ».

Alasdair MacIntyre, Après la vertu, chap 15, p.210 (trad. Laurent Bury)

Contempler le remède

« Tu doutes encore ? Ne t’inquiète pas. Si tu ne croises pas de pédagogue, ne doute pas. Demande, au directeur, à l’inspecteur, au proviseur. Eux savent. « L’éducation contre la barbarie ». C’est un slogan, ne lis pas « l’endoctrinement contre l’endoctrinement », tu serais triste. L’instruction et la culture sont au mieux de vieilles lunes, au pire une ruse des dominants. Toute critique n’est qu’un cache misère pour professeurs ronronnants et paresseux. (En plus c’est vrai). Il n’y a qu’un seul moyen d’aider les enfants à s’en sortir malgré leurs éducateurs : apprends-leur à apprendre. Fais ce qu’on te dit, et si ça rame, apprends leur à apprendre à apprendre, en récitant les règles et compétences pour apprendre à apprendre. Et avant tout, larme à l’œil, récitons nos valeurs, les bonnes valeurs ».

« Tu doutes encore ? Ne t’inquiète pas. Si tu ne croises pas de pédagogue, ne doute pas. Demande, au directeur, à l’inspecteur, au proviseur. Eux savent. « L’éducation contre la barbarie ». C’est un slogan, ne lis pas « l’endoctrinement contre l’endoctrinement », tu serais triste. L’instruction et la culture sont au mieux de vieilles lunes, au pire une ruse des dominants. Toute critique n’est qu’un cache misère pour professeurs ronronnants et paresseux. (En plus c’est vrai). Il n’y a qu’un seul moyen d’aider les enfants à s’en sortir malgré leurs éducateurs : apprends-leur à apprendre. Fais ce qu’on te dit, et si ça rame, apprends leur à apprendre à apprendre, en récitant les règles et compétences pour apprendre à apprendre. Et avant tout, larme à l’œil, récitons nos valeurs, les bonnes valeurs ».

Heureusement et gros coup de pot (sans ironie aucune), que c’est vrai. Nous avons en effet de bonnes valeurs. La « tolérance », par exemple, qu’est-ce, sinon un heureux don de l’histoire ? Merci Castellion, Merci Voltaire, Merci Montaigne, Merci la France, et les Français. Les salauds sont obligés de régner avec, et ça les arrête encore un peu. Peut-être est-elle même une excuse pour certains d’entre eux, se laissant aller à l’endoctrinement parce qu’ils devinent une idée qui le transcende. Merci à vous aussi les salauds, de n’être pas si maléfiques, alors que je vous réduis à ce que vous avez de plus mauvais. — Ça n’est pas très charitable. M’enfin, vous vous en foutez. Et puis votre paresse… laisser faire des gens qui vous disent savoir faire(si facilement) ; et ma paresse… à vous laisser les laisser faire.

De divagations en divagations, autour d’un remède bien souvent transformé en mal (par amour du remède pour le remède), nous retrouvons le bonheur. Fort heureusement se découvre aussi le sérieux des instits, gens de bien ménageant volonté de bien faire, précarité de l’emploi, et incertitude pédagogique (dont la fécondité échappe à leurs patrons). Heureusement demeurent quelques institutions exigeantes pour tous. Heureusement d’honnêtes gens s’ingénient une petit peu. Heureusement que tout le monde ne passe pas sa vie à se lamenter et à accuser les autres. Autant de petites au milieu du caillou dans la chaussure. Plein des pépites ! Je vous le disais, ces derniers temps, je suis content, je contemple.

4 février 2016 à 21:27 Noblejoué[Citer] [Répondre]

@ Luccio

» La cité, par exemple, est un remède à la fragilité inhérente à l’isolement de l’individu ; mais elle l’empoisonne aussi, puisque la proximité mène à la violence. A ce poison-remède, un nouveau remède : les lois ; à nouveau poison, puisqu’elles pérennisent quelques violences sociales. Etc. Le pharmakon appelle le pharmakon ; or l’homme est un pharmakon ; donc l’homme invente des pharmaka (pluriel de pharmakon). L’homme-remède s’est inventé pharmacien. »

Incroyable comme on parle de tout sauf du bouc émissaire ! Même si René Girard a fini par être traité de philosophe, si je lis un livre d’entretien de lui et d’un philosophe… Comme je comprends sa réticence envers la philosophie !

Il remarquait que contrairement à la bible et à divers romans, elle *ne repère pas le désir mimétique (je désire ce que l’autre désire, d’où rivalité, d’où violence ) violence purgée par le bouc émissaire pressentie avant Girard, prouvé par lui, confirmé dans la viande par les neuronnes miroirs !

Cela et d’autres choses me font demander, mauvais esprit, si les systémes philosophiques n’ont pas, pour une part du moins, pour objet, de se masquer certaines réalités.

Je suppose que c’est une question qui a déjà été posée mais j’aimerais savoir les réponses qui y ont été données et la vôtre.

Bon, je continuerais la lecture de votre Prométhée dont le début m’a scandalisé par cette lacune. J’ai eu envie de ne pas réagir, parce que je n’aime pas trop attaquer, mais en somme, comme la mort de René Girard est passée bien trop inapercue, je me dis que l’oubli ne passera pas par moi, au moins.

Mais là, je ne peux pas.

Néanmoins, j’ai bien souri de votre moquerie contre Kant, ceci dit, je me demande, autre question, si des intelligences artificielles ne pourraient pas être interressées par Kant parce que ses critères sont universels et ont donc une apparence de comment dire ? Scientificité, peut-être, et aussi parce que, par définition, contrairement aux hommes, elles manqueraient beaucoup d’expériences et seraient tentées par les a priori… Mais cela pourrait avoir des avantages pour les hommes, kantiennes elles se moqueraient qu’on ne reconnaisse pas leur droit à l’existence, intelligence et le reste, et elles ne disrimineraient pas certains hommes.

* En fait, exception, Nietszches avait repéré les victimes mais au lieu de les défendre, déplorait qu’on les défende, accusant cette attitude d’aller contre la vie.