Coquineries philosophiques : comment séduire et être séduit

Lecteur de Morbleu, bonne année à toi ! Puisqu’il est d’usage de faire des vœux, je te souhaite une bonne santé, beaucoup de lectures passionnantes sur ce blog fabuleux et surtout, le plus important, de l’amour. Séduis, sois séduit, aime et jouis, et carpe diem. Tu me diras que c’est facile à dire, ou au contraire bien inutile de ton côté. Mais la séduction n’est pas une mince affaire ; quant à la jouissance, n’est-ce pas un peu déplacé d’en parler ainsi tout de go ? Que nenni, car la séduction et la jouissance dont je voudrais te parler aujourd’hui n’ont rien à voir avec la drague balourde des night clubs ou la consommation brutale des corps. Plaisir, jouissance, séduction, tout cela requiert bien plus qu’un simple déballage physique, comme le démontrent Roland Barthes et Jean Baudrillard. Allez, hop, en route pour une petite immersion dans leurs analyses, histoire de commencer l’année du bon pied !

1. Barthes, ou l’art de la perversion

Commençons à rebours, par la jouissance, car il faut d’abord y voir clair dans les sentiments esthétiques pour ensuite mieux cerner la manière dont on cherche à les susciter chez autrui. Premier point : la jouissance n’est pas simplement une intensification du plaisir,

La lectrice de roman, Van Gogh, 1888

un degré supérieur de stimulation des sens, qu’ils soient physiques ou intellectuels d’ailleurs. La jouissance est un état bien différent d’une hystérie des sens, et elle se distingue nettement du plaisir. Barthes, dans son opuscule Le plaisir du texte, essaye de saisir ce qui fait la différence entre un texte qui procure du plaisir et un texte dont on jouit, en travaillant à partir de l’approche du lecteur. Car on pense qu’un texte qui procure du plaisir a été écrit dans le plaisir ; la réciproque n’est pas pour autant vraie, car écrire dans le plaisir ne garantit en rien le plaisir qu’en tirera le lecteur. Barthes lâche alors le vilain mot : il faut draguer le lecteur.

Mais c’est là, dans cette volonté de séduction, que s’ouvre l’espace de la jouissance : « Ce n’est pas la « personne » de l’autre qui m’est nécessaire, c’est l’espace : la possibilité d’une dialectique du désir, d’une imprévision de la jouissance : que les jeux ne soient pas faits, qu’il y ait un jeu ». Et déjà se prépare ce qui va s’affirmer plus loin dans cet opuscule comme la différence essentielle entre plaisir et jouissance : la jouissance déborde, échappe, laisse du jeu au sens aussi bien mécanique que ludique. Quelque chose bouge, vacille, laisse une petite place pour l’incertitude et le déséquilibre, pour l’improvisation et surtout, surtout, pour la réaction du lecteur.

Barthes ne parvient pas encore ici, dans ces toutes premières pages de son travail, à distinguer plaisir et jouissance du texte. Mais il prend alors des œuvres comme objets, et les scrute au microscope de l’analyse littéraire. Et là, l’œil perçoit des ruptures, des contacts, des surimpressions au sein des textes, qui sont justement les lieux d’où émerge le plaisir du lecteur. Tout commence avec Sade bien sûr, où Barthes identifie deux bords de la langue : l’un, « sage, conforme, plagiaire », et l’autre « mobile, vide (apte à prendre n’importe quels contours), qui n’est jamais que le lieu de son effet : là où s’entrevoit la mort du langage ». Oh le coquin ! Car c’est dans l’espace du mouvement que s’entrevoit une petite mort : la perte de soi, la destruction du langage, quand les mots manquent et que seule demeure la jouissance de cet arrêt soudain. Comme lorsque le libertin fait couper la corde qui le pend au moment où il jouit.

Désir, mort : oui, la jouissance est névrotique, mais la névrose n’est pas un simple excès, elle est bien un conflit. Ce conflit, dans le texte, c’est celui des deux bords du texte, de  la faille qui s’installe entre eux mais dont le sujet reste parfaitement conscient. Dès lors on peut distinguer deux régimes de lecture : l’une appliquée, presque myope, qui suit le texte à la lettre, et l’autre empressée, bondissante, qui saute les jeux de langage pour aller tout de suite aux articulations. L’une et l’autre ne conviennent pas aux mêmes textes, mais toujours, c’est lorsqu’elles entrent en collusion que se produit pour le lecteur la déperdition de la jouissance.

la faille qui s’installe entre eux mais dont le sujet reste parfaitement conscient. Dès lors on peut distinguer deux régimes de lecture : l’une appliquée, presque myope, qui suit le texte à la lettre, et l’autre empressée, bondissante, qui saute les jeux de langage pour aller tout de suite aux articulations. L’une et l’autre ne conviennent pas aux mêmes textes, mais toujours, c’est lorsqu’elles entrent en collusion que se produit pour le lecteur la déperdition de la jouissance.

Barthes saisit alors la grande différence entre plaisir et jouissance, et je vous retranscris ce paragraphe qui dit tout :

« Texte de plaisir : celui qui contente, emplit, donne de l’euphorie ; celui qui vient de la culture, ne rompt pas avec elle, est lié à une pratique confortable de la lecture. Texte de jouissance : celui qui met en état de perte, celui qui déconforte (peut-être jusqu’à un certain ennui), fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques, du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en crise sont rapport au langage.

Or c’est un sujet anachronique, celui qui tient les deux textes dans son champ et dans sa main les rênes du plaisir et de la jouissance, car il participe en même temps et contradictoirement à l’hédonisme profond de toute culture (qui entre en lui paisiblement sous le couvert d’un art de vivre dont font partie les livres anciens) et à la destruction de cette culture : il jouit de la consistance de son moi (c’est son plaisir) et recherche sa perte (c’est sa jouissance). C’est un sujet deux fois clivé, deux fois pervers ». [1]

2. La guerre des mondes

Barthes confirme que la jouissance ne se distingue pas du plaisir par une simple question de degré, car alors leur relation serait pacifiée et relèverait de l’idée bien historique de progrès. Mais cela signifierait que le lecteur qui prend du plaisir n’a pas encore atteint la lecture de jouissance, ou que l’écrivain qui donne du plaisir n’a pas encore atteint le sommet de son art. Pourtant la jouissance n’est pas snob, elle peut apparaître au détour d’une page. Plaisir et jouissance sont plutôt « des forces parallèles », qui s’affrontent et se distinguent toujours, et la seconde ne surgit donc jamais que comme un scandale. Quel scandale ? Celui de l’épuisement du langage, de la destruction du sociolecte, du parler social, de l’idéologie dominante.

D’où deux idées : la jouissance n’est jamais une prise, elle est au contraire une perte, et c’est en cela qu’elle relève de l’indicible et de l’imprévisible ; secundo, Barthes la pense impossible dans une culture de masse. Car la culture de masse est petite-bourgeoise, et elle est donc bien sûr idéologique, mais surtout la jouissance est asociale car elle brise les codes usuels du plaisir et du langage. Est-ce là de l’élitisme ? Oui et non : car si l’on consomme les textes de la culture de masse, alors on est cloué au plaisir – et encore… mais c’est une autre question. Mais n’importe qui peut s’emparer d’une œuvre de jouissance, la lire et en éprouver le délicieux chambardement. Il faut seulement accepter de sortir des grands repères culturels en vigueur, oser se frotter à la littérature, quitter les habitus confortables, abandonner la langue connue, prendre le risque de s’égarer.

« Textes de jouissance. Le plaisir en pièces ; la langue en pièces ; la culture en pièces ». Et même, sujet en pièce, car le texte est un tissu sans cesse travaillé, dans lequel le sujet se défait « telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans les sécrétions constructives de sa toile ». Le sujet qui prend du plaisir à un texte se retrouve, se reconnaît, il navigue dans une neutralité bienveillante où les codes et les repères habituels sont bien indiqués. Mais le sujet qui jouit, il meurt à lui-même, il se liquéfie dans une toile dont la structure lui échappe, car elle aura changé de configuration à la prochaine lecture. Folie de la jouissance !

Il y a donc ce qui procure du plaisir : la linéarité, la clarté, la fluidité, je dirais même l’aspect apollinien des œuvres et des choses. Le plaisir se développe en souplesse, dans le confort ouaté d’une compréhension immédiate des idées, des formes, des sensations : il est  l’harmonie sensorielle de notre corps et de notre esprit, une sorte de bulle apaisante où nulle tension ne menace. Et il y a, non pas au-dessus ou après le plaisir, mais bien à côté, en dehors, ailleurs que lui, ce qui provoque la jouissance : la tension, la rupture, la hachure, l’implicite, la confusion. Le plaisir pointe et s’épanouit dans une progression douce, on le reconnaît, on l’apprivoise, on le domestique ; la jouissance éclate brutalement, elle nous possède et nous transporte. Mais ne croyons pas qu’elle n’est qu’un éclair, aussi instantané qu’un sursaut : car elle a aussi ce don secret de pouvoir se maintenir, en faisant vibrer les cordes de notre sensibilité sans que l’on puisse jamais prévoir laquelle elle choisira. Elle est une suspension qui menace toujours de s’écrouler, mais sans jamais maintenir le même point d’équilibre.

l’harmonie sensorielle de notre corps et de notre esprit, une sorte de bulle apaisante où nulle tension ne menace. Et il y a, non pas au-dessus ou après le plaisir, mais bien à côté, en dehors, ailleurs que lui, ce qui provoque la jouissance : la tension, la rupture, la hachure, l’implicite, la confusion. Le plaisir pointe et s’épanouit dans une progression douce, on le reconnaît, on l’apprivoise, on le domestique ; la jouissance éclate brutalement, elle nous possède et nous transporte. Mais ne croyons pas qu’elle n’est qu’un éclair, aussi instantané qu’un sursaut : car elle a aussi ce don secret de pouvoir se maintenir, en faisant vibrer les cordes de notre sensibilité sans que l’on puisse jamais prévoir laquelle elle choisira. Elle est une suspension qui menace toujours de s’écrouler, mais sans jamais maintenir le même point d’équilibre.

L'extase de Sainte Thérèse, Le Bernin, 1652

Jouir, c’est donc être en danger : en danger de ne pas comprendre, de ne plus suivre le « fil » de l’histoire, de s’égarer, de confondre ses sentiments, ses idées et ses perceptions, de sauter des pages, de mal regarder ou de mal écouter, de mal embrasser. Le jouisseur n’est pas un ogre glouton qui accumule les plaisirs ; c’est quelqu’un qui, l’instant d’avant, ne savait pas qu’il allait jouir de ce qu’il découvre. Et même, il est peut-être faux de parler de jouisseurs : la jouissance n’est pas une quête, un idéal ou un mode de vie, elle est un accident des sens, une déperdition de soi que l’on ne saurait jamais programmer sans la manquer.

La jouissance apparaît ainsi lorsqu’on quitte le chemin balisé du plaisir, lorsqu’on est détourné de ses attentes et de ses préférences… Lorsqu’on est séduit. Seduco, ere, emmener à l’écart, détourner, tirer du chemin. Et ce qui nous séduit, c’est encore une affaire de décrochage, de confusion, d’inversion.

3. Baudrillard, la reine de la drague

Ici c’est Baudrillard qui nous parle, dans son ouvrage De la séduction, d’érotisme, d’amour, de désir, dans une approche qui résonne bien familièrement avec ce que nous venons de dire de la jouissance. Barthes disait, dans Le plaisir du texte, que l’endroit le plus érotique d’un corps est « là où le vêtement bâille », dans l’intermittence « de la peau qui scintille entre deux pièces (le pantalon et le tricot), entre deux bords (la chemise entrouverte, le gant et la manche) ; c’est ce scintillement même qui séduit, ou encore : la mise en scène d’une apparition-disparition ». C’est avec cette analogie érotique que Barthes progressait dans la saisie de l’idée de jouissance du texte, et bien sûr séduction et jouissance vont de pair. Baudrillard poursuit cette approche de l’érotisme, cette fois au niveau des corps, en analysant le processus de la séduction ; la séduction qui seule peut procurer, non pas le simple plaisir des yeux – car le plaisir peut bien survenir même si l’on n’est pas séduit, cela s’appelle le voyeurisme -, mais la véritable jouissance amoureuse.

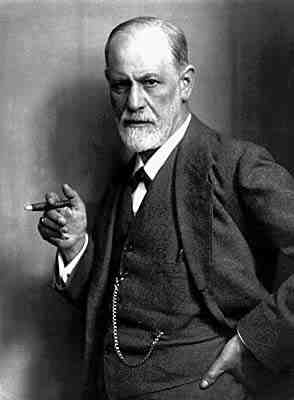

Car la séduction est avant tout de l’ordre de l’artifice, du signe et du rituel ; d’après Baudrillard l’ère bourgeoise, toute entière tournée vers la nature et la production, y a mis fin en imposant l’ordre et la technique comme idéaux. On note ici l’accusation commune à Barthes et Baudrillard contre l’idéologie bourgeoise, meurtrière grossière et sans élégance de la jouissance et de la séduction [2]. Mais la séduction se maintient, ne peut que se maintenir, car elle est la subversion du masculin par le féminin. Bon, ici on entre dans une interprétation psychanalytique de la sexualité : il n’y a qu’une seule libido, et elle est masculine. C’est le pouvoir, la force, la détermination, c’est le phallus quoi. Mais à cette libido se superpose, plus qu’elle ne s’oppose, une autre force : celle du féminin qui est toute entière profondeur, apparence, indétermination. Profondeur et apparence ? Oui, le féminin est profondeur car il absorbe les efforts du masculin et se l’approprie, physiquement et symboliquement ; apparence, car là où le masculin est clair, lisible, déterminé et inscrit dans le réel, le féminin est subversion, confusion, chaos, symbole [3].

Ulysse et les sirènes, Herbert James Draper, 1909

Où est la séduction, dans tout cela ? Elle consiste précisément dans ce que Baudrillard appelle la « réversibilité séductrice », dans la réversion des signes, des forces, des niveaux. Dans l’absorption du masculin par le féminin qui brouille les codes, les apparences, le sens du réel pour en faire du symbolique. La séduction du coup est transsexuelle : en elle, le féminin ne saurait jamais constituer un terme marqué, ni un terme non marqué d’ailleurs, puisqu’il est oscille sans cesse entre les significations. C’est d’ailleurs pour cela que la séduction a presque toujours été rejetée comme un détournement artificiel de la vérité ; mais c’est pour la même raison que Baudrillard lutte pour sa reconnaissance, car d’après lui c’est le privilège du féminin de n’avoir jamais accédé à la vérité, dans sa clarté, son évidence, sa lisibilité, mais d’être au contraire restée le maître absolu des apparences. La séduction dépouille le féminin de toute vérité, et la ramène à sa dimension essentielle : le pur jeu des apparences. Ici encore du jeu ! Du mouvement, de l’espace pour l’indétermination, comme dans la jouissance barthienne.

Est-ce à dire que la séduction est insaisissable ? Bien sûr que non, nous l’avons tous éprouvée une fois : elle est une « évidence fulgurante », « elle est immédiatement là, dans le retournement de toute profondeur prétendue du réel, de toute psychologie, de toute anatomie, de toute vérité, de tout pouvoir ». La séduction n’a en propre aucun pouvoir, mais elle réversibilise tous les signes des pouvoirs qu’elle croise, et ainsi se les soumet. Elle repose sur cette capacité qu’a le féminin de confondre l’authentique et l’artificiel, la surface et la profondeur, et de faire vaciller les pôles sexuels. Elle joue sur l’incertitude, sur la faille, sur l’indétermination qui s’installe entre les signes, les repères usuels, les registres d’expression – bref, sur le décrochage, l’inconfort, le tâtonnement. La véritable séduction est ainsi déjà

Priscilla, folle du désert, 1994

source de jouissance, pour peu que l’on se prête à son jeu troublant. Et ce n’est pas là chose aisée, car la séduction dont nous parle Baudrillard n’est pas la drague, la chasse sexuelle, la quasi-pornographie que les mauvais films ou les romans à l’eau de rose proposent au consommateur. La véritable séduction est dans la réversion des signes et des apparences : dans le transvestisme.

Et oui ! Le transvestisme serait le paradigme de la séduction, car il produit une « vacillation sexuelle », bien différente de la simple attraction d’un sexe sur l’autre. Il est un jeu de signes, où les signes sont inversés, chamboulés, surjoués, et eux-mêmes séduits. Quoi de plus séduisant qu’un transsexuel, un travesti, une drag-queen ? Car ce sont eux/elles qui attrapent le regard, qui nous font tourner la tête dans la rue, qui capturent l’attention et jouent de nos émotions – moquerie, rejet, intérêt, plaisir, dégoût, fascination et j’en passe. C’est cette surcharge de signes sexuels, leur réversion en une parodie sensuelle qui détourne du chemin de la bienséance et de la reproduction et ainsi, séduit.

Nul lien avec la beauté ici : « La séduction est toujours plus singulière et plus sublime que le sexe, et c’est à elle que nous accordons le plus de prix ». Lecteur, tu penses sans doute déjà ici à la fille aux yeux louches de Descartes, et tu as raison. Séduire, c’est faire loucher les signes sexuels, en jouer, les jeter dans une collusion totalement artificielle qui seule peut mener à la perfection – car la perfection n’est jamais naturelle ou authentique, elle est toute artificielle. Ainsi « tout se joue dans le vertige de cette réversion, de cette transsubstantiation du sexe dans les signes qui est le secret de toute séduction ».

4. Perversion, réversion, imagination [4]

Baudrillard parle ensuite de jouissance, mais en un sens différent de celui que nous avons exploré avec Barthes ; la jouissance qu’il critique suite à cette analyse de la séduction, c’est celle de la libération sexuelle, celle qui fait l’objet d’une quête éperdue, d’une revendication agressive. Il faut jouir ! C’est le mot d’ordre du porno : « Plus d’incertitude, plus de secret. C’est l’obscénité radicale qui commence ». La jouissance est l’usufruit industriel des corps, à l’opposé de toute séduction : « Celle-ci est un jeu, le sexe une fonction. La séduction est de l’ordre du rituel, le sexe et le désir sont de l’ordre du naturel ».

Baudrillard parle ensuite de jouissance, mais en un sens différent de celui que nous avons exploré avec Barthes ; la jouissance qu’il critique suite à cette analyse de la séduction, c’est celle de la libération sexuelle, celle qui fait l’objet d’une quête éperdue, d’une revendication agressive. Il faut jouir ! C’est le mot d’ordre du porno : « Plus d’incertitude, plus de secret. C’est l’obscénité radicale qui commence ». La jouissance est l’usufruit industriel des corps, à l’opposé de toute séduction : « Celle-ci est un jeu, le sexe une fonction. La séduction est de l’ordre du rituel, le sexe et le désir sont de l’ordre du naturel ».

Pourtant, il me semble que ce que dit Baudrillard de la séduction entre en résonance avec ce que nous dit Barthes de la jouissance – à condition de bien maintenir cette dernière notion dans la sphère esthétique. Il ne faut pas confondre la jouissance esthétique avec la jouissance orgasmique vendue par la pseudo-libération sexuelle, qui n’est pour Baudrillard que le placage brutal et industriel de l’ordre naturalisant bourgeois sur l’incertitude et l’artifice de la séduction ; cette dernière n’a de jouissance que le nom. Jouir, c’est être séduit, se perdre, quitter le confort des signes bien connus pour plonger dans un inconnu troublant et en mouvement. C’est jouer, accepter l’ironie, la surcharge, l’excès, le désordre, bref, l’artifice. Autrement dit, on ne peut pas jouir ou être séduit par des diktats ; cela va sans doute de soi, mais si l’on tire l’analyse un peu plus loin, alors on ne peut jouir ou être séduit que par ce qui bouscule les signes, les habitudes, les repères culturels.

Vous me direz, « oui, bien, tout cela est gentil, mais ne vivons-nous pas une époque de perpétuel bouleversement des codes, des signes, des repères culturels ? Voyez la mode, la sexualité, la world-culture d’aujourd’hui : la postmodernité n’est-elle pas essentiellement jouissance et séduction ? ». Et bien je crois que non. On peut bien sûr y trouver de la séduction et de la jouissance ; simplement, celles-ci se refusent à l’ordre, à la prévision, à la programmation. Elles sont toujours dans l’intervalle, dans la confusion, dans la réversion du réel : et la réversion n’est pas l’inversion ou la subversion.

Inverser, c’est facile ; subvertir, les publicitaires, les agences de mode, les producteurs et l’industrie toute entière ne font que cela, dans une perpétuelle quête du choc voyeuriste, de l’irrévérence, de la transformation de « ce-qui-se-faisait-déjà ». Mais la réversion, c’est une percée de l’incertitude et du symbolique dans la détermination du réel : c’est de l’imaginaire bien sûr ! L’hédoniste, le philistin, le libertin ne sont ni des séducteurs ni des jouisseurs, car ils n’imaginent rien et ne laissent aucun doute sur leurs intentions [5] : ils montrent, regardent, consomment, mais celui qui est séduit et qui jouit, c’est celui qui entre dans l’imaginaire des signes. Qui rêve et fantasme, qui ne cherche pas à découvrir une quelconque vérité mais accepte de se maintenir sur la faille, dans l’incertitude et le jeu infini des apparences.

Platon faisait de l’amour l’accès suprême au Vrai, à condition qu’il s’arrache aux apparences justement et se convertisse en quelque sorte au Beau et au Bon : erreur fatale ! L’éros ne peut mener qu’à lui-même et sa réversibilité, car il est l’autre du vrai : non pas qu’il l’empêche ou le détruise, mais il ne peut s’épanouir que si la vérité est brouillée, incertaine, tenue à distance. La vérité n’est pas sexy, elle est trop claire, trop lisible, trop entière. Mais attention, cela ne signifie pas que la séduction et la jouissance passent par le mensonge ! [6] La duplicité, la réversion des signes, le jeu des apparences, tout cela relève du flou artistique, du soyeux d’un drapé qui glisse légèrement, de l’hésitation ; du doute, simplement. Séduction et jouissance appartiennent au règne des indéterminés ; et comme disait Mulder, la vérité, elle, est ailleurs.

_______________________

[1] Là, je ne peux m’empêcher de penser à Giorgio Agamben et son approche du contemporain : la contemporanéité est un espace anachronique, qui se sépare de son temps pour en lire les ténèbres, et pour tisser des ponts éphémères avec d’autres temps, dans un déphasage et un kairos sans cesse en mouvement. Le contemporain crée de la jouissance, il la cherche, il veut se décoller de son époque pour en bousculer les codes et en faire vaciller l’assise : la mode en est peut-être le meilleur exemple, selon Agamben. Bref, ce n’était qu’une allusion possible, revenons-en à Barthes.

[2] Ce que l’on retrouve encore chez Walter Benjamin, Hannah Arendt ou Heidegger, peut-être en mieux d’ailleurs ; mais Baudrillard a cet intérêt de penser les corps dans leur dimension érotique et charnelle, là où les autres penseurs de la modernité s’attachent plutôt aux artefacts de l’art ou de la technique.

[3] Bon, je n’aime pas du tout ces distinctions psychologico-machisto-sexuelles, mais je suis la lettre du texte et la pensée de l’auteur. Néanmoins je le dis : ça me hérisse. Il faudra peut-être un papier là-dessus, à l’occasion.

[4] Ça sonne mieux que les titres des Twilight, hein ?

[5] Sauf pour les libertins de talent, car il y a des séducteurs de haut vol qui, justement, sont doués pour l’incertitude, l’indétermination et la suggestion. Oui, peut-être que la séduction est l’objet d’une manipulation, parfois ?

[6] Oups, rechute kantienne !

[amtap book:isbn=2020060604]

[amtap book:isbn=2070324656]

18 janvier 2013 à 12:18 Luccio[Citer] [Répondre]

Salut Muskette !

Quelle formidable injection de concepts. Merci beaucoup.

Mais il me faudrait quelques exemples pour être sûr que j’ai bien tout compris, et comme je suis paresseux je t’en propose de mon cru.

Commençons par les deux premières parties de ton texte, sur la jouissance et le plaisir selon Barthes. Voici des remarques éparses, un commentaire, comme à mon accoutumée, court et synthétique :-).

1) Il me semble que la jouissance consiste en une certaine surprise, en une bonne surprise. Quand je jouis d’un bon livre je me plais à être constamment surpris par des passages pourtant brillants et logiques, mais inattendus et nourrissant ma réflexion (bonne surprise, agréable surprise).

La surprise peut sans doute être intellectuelle (intelligence — lecture d’une œuvre traduite) ou sensible (style — appréciation d’un truc en français), mais j’ai du mal à trouver des exemples où j’ai l’un sans l’autre.

Tu rappelles la distinction entre jouissance et plaisir, mais on peut aussi imaginer une jouissance dans l’inconfort. Ca me rappelle mes deux lectures de L’Oeil et l’esprit de Merleau-Ponty. Deux lectures inconfortables, où je n’ai pas tout compris, mais très enthousiasmantes, et enrichissant beaucoup ma réflexion.

2)Sinon, après cette remarque un peu perso, je propose une série de trois oppositions (basées sur la surprise) :

– jouissance Vs plaisir

– Les Sopranos Vs Columbo

– Lautréamont Vs Sherlock Holmmes

a) T’as vu, je mets la jouissance contre le plaisir, car il me semble que pour Barthes le jouissance surprend celui qui au fond cherche le plaisir (ce que tu me sembles dire quand tu remarques qu’il n’y a, à proprement parler, pas de jouisseur).

b) A gauche la jouissance (eh oui, moi j’ai pas peur, j’estime les Sopranos, très bonne série tv de masse), accompagnée d’un certain mal-être, de l’autre le plaisir et le confort, qui n’empêchent pas une certaine intelligence. Voilà des exemples qui me paraissent correspondre au texte.

c) Mais les œuvres de gauche, si elles permettent la jouissance, cessent à un moment de surprendre. Et le spécialiste peut avoir un peu de plaisir-confort à les lire.

Cela me le fait (un peu) avec Les Champs de Maldoror de Lautréamont.

Etape 1 : Maldoror voit quelque chose que nous ne voyons pas, engoncés dans nos habitudes que nous sommes ; on se dit qu’il voit la vérité (qui nous échappe).

Etape 2 : A un moment il part en couille (très vite) ; et si on a un peu de recul et dépassé le romantisme (je connais un métaphysicien baudelairien qui me dirait que je suis un con misérable, mais m’offrirait quand même des bières alors que je le traiterais de fou), on voit qu’il ne dit rien de vrai, mais quelque chose de délirant ; avec cette possibilité de dire qu’il sait voir la partie maléfique du monde (mais je maintiens qu’il ne faut pas croire qu’il dit LE vrai — surtout que LE vrai c’est pas son truc)

Etape 3 : jusque là on a du plaisir, on reconnait son bonhomme quand on est habitué

Etape 4 : il est vraiment dans l’ignoble, on a beaucoup de déplaisir, mais on jouit du texte (ce n’est pas sa folie qui nous distrait, c’est le texte dont on jouit).

c) Ce décalage entre l’étape 4 et les étapes précédentes me rend la distinction de Barthes judicieuse. Et même ça permet de voir que l’homme de culture est homme de plaisir (il ramène tout ce qu’il lit, voit, visite, à des choses qu’il connait, est le plus propre à être surpris), pourtant lui qui fréquente les grandes œuvres jouit plus que les autres. On devine bien le problème de l’élitisme du propos. Barthes pourrait se défendre d’élitisime en soulignant que le texte jouissif l’est même pour quelqu’un de pas très cultivé (ce qui est en fait mon cas en littérature, et celui de bien des gens à qui j’ai pu montrer des chants de Maldoror assez hardcore).

Du coup la force serait dans le texte, dans l’œuvre, et non dans le sujet qui la perçoit. Voilà qui permettrait à Barthes de ne pas être élitiste dans l’absolu (ça et le fait d’écrire un jour en français, mais j’ai moi-même du mal, je n’insisterai donc pas).

On voit aussi qu’une œuvre de plus d’une page peut produire plaisir et jouissance, et c’est bon de s’en rappeler.

3) Cependant Barthes s’interdit de penser l’intelligence dans les œuvres de masse, comme Les Sopranos (oui j’insiste). Sans doute ne connaissait-il pas les séries tv (forcément de masses, vu le financement) jouissives (Les 5 dernières minutes devaient lui donner un certain plaisir) .

a) Cela parce qu’il ne peut pas imaginer que la jouissance de l’œuvre soit produite par un auteur. En effet il suppose que la jouissance est associée à une œuvre fuit d’un travail incessant, de telle sorte que son créateur n’a plus d’unité parfaite, et l’œuvre n’est pas son bébé. Elle est un bébé qu’il a contribué à créer, que ses différentes inspirations bien différentes les unes des autres ont travaillée (différence qualitative des instants de création). Là je récite ce que je crois être la mort de l’auteur, ou ce qu’on m’en a dit que ça existe chez Barthes.

L’oeuvre surprendrait en soi, non seulement le spectateur, mais aussi l’artiste. Après pas dit que l’artiste jouisse de ce qu’il a produit. Que dit Barthes ?

S’il dit qu’il n’en jouit pas, c’est qu’il y a un écart entre ce que l’artiste voulait dire et ce qu’il produit, et donc une prétention de l’auteur à n’être pas mort, et condamné à produire une oeuvre (enfin là c’est une idée en passant).

b) Il s’oppose en tout cas à l’idée de l’œuvre géniale comme production imprévue (Kant, Critique de la faculté de juger) mais production :

– d’un homme lui-même génial

– qui peut faire école (et donc permettre la création d’œuvres qui ensuite produisent au moins du plaisir).

L’homme génial c’est pas pour Barthes. Pourtant le créateur des Sopranos me semble être de cet acabit (au moins par étincelle), il a su faire du nouveau derrière la culture de masse. On a là un sujet créateur qui n’est pas mort, mais qui était capable de faire du nouveau.

Et faire école, on dirait du Ricœur (mais peut-être en parlerai-je un jour).

Ainsi je me permets de rabattre la jouissance du côté de l’œuvre de génie, du sans-recette qui peut toutefois inspirer des recettes qui feront plaisir (imaginons le 1er roman policier, il est jouissif, qu’il soit de Conan Doyle, de Dostoïevski ou d’un autre).

T’en fais pas (ou fais-t’en beaucoup), je t’embête bientôt sur la suite de ton texte. Sinon, t’es pas obligée de répondre, moi je suis très heureux de parler tout seul.